2016・9・6授業紹介,読みもの

![]()

くるりに学ぶ、プロのスタジオワーク ―― 岸田繁客員教員特別講義

2016年5月15日、岸田繁客員教員の特別講義が4月の第1回に引き続いて実施されました。今回は音楽コース実習設備であるMagi Sound Studioを使い、くるりのメンバーとともにレコーディングを実際に行いながら、スタジオでの音作りについて解説されました。実験的なアプローチも展開された講義の内容を受講生がレポートします。

2016年5月15日、ポピュラーカルチャー学部客員教員の岸田繁が、「くるり20th ANNIVERSARY『NOW AND THEN Vol. 3』」ツアーの合間を縫って、本学友愛館の地下にあるレコーディングスタジオ「Magi Sound Studio」(以下Magi)でレコーディング授業を行った。今回はくるりの岸田、佐藤征史に加え、ツアーに帯同するサポートメンバーのクリフ・アーモンド(Dr.)、野崎泰弘(Key.)が参加。普段くるりが実践するスタジオワークを通して、プロの現場の空気を、学生たちに直接伝えようとする目的である。

まず岸田は、くるりのレコーディング方法が必ずしも音楽業界のスタンダードではないと前置きした。そのうえで、この機会にプロのミュージシャンがどのようにレコーディングを行っているのかを直接見てほしいと語った。

授業は、ドラムセットのチューニングに関するレクチャーに始まった。各楽器のサウンドチェックとレベル調整を経て、ドラム、ベース、ピアノのトリオ編成でベーシックトラックを録音。それを基に、サウンドに色彩や厚みを与えるための、エレキギター、アコースティックギター、タンバリンをオーバーダビングするといった、一連のレコーディング作業が実施された。

ドラムのアンビエンス考察

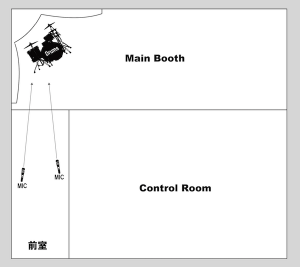

岸田は、以前Magiを訪れた際、コントロールルームやメインブースへと繋がる前室に注目し、ここの音の響きにいたく感銘を受けたという旨をこれまでにも公言してきた。

前室とは、本来スタジオの遮音性を高めるためのスペースであるが、Magiではあえてコンクリート造りで、音の反射が減衰しにくい直方体の構造を採用している。一見、ただの廊下と見なされることが多いが、壁面にはパッチパネル(マイクケーブルの差込口)が備え付けられており、残響音を録音するブースとしての使用を想定した設計がなされているのだ。スタジオ特性にとにかくこだわった岸田は、前室の響きを活用したドラムの音をサウンドの中心に据えた。

この日のレコーディングエンジニアを務めた宮崎洋一氏が、ドラムのマイキングでとりわけ意識したのは、オンマイク(ドラムセットの各パーツを個別に録音するマイク)の音と、オフマイク(ドラムセット全体を録音するマイク)の音のバランスだという。元々、ドラム自体を前室にセッティングするアイディアもあったそうだが、そうした場合、オンマイクにも壁に反射した音が入ってしまい、全体的に響きすぎて打音の輪郭は失われる。そのため従来通り、メインブース内にドラムセットを組み、前室にアンビエンスマイク(ドラムセットから離れて空間の響きを録音するマイク)を2本立てることにした。打点を捉えるオンマイクと、部屋鳴りを捉えるアンビエンスマイクを使い分けることで、ミキサー卓でのフェーダーのコントロール調整を可能にするためである。

宮崎氏によれば、アンビエンスのマイキングには決まった位置があるわけではなく、実際に耳で音を聴きながらより良いポジションを探し、自分の感覚とマイクで拾った音に相違がなければ、その場所が基準点となる。あとは要望に従って、その都度オンマイクからの距離を測って調整していくそうだ。

宮崎氏によれば、アンビエンスのマイキングには決まった位置があるわけではなく、実際に耳で音を聴きながらより良いポジションを探し、自分の感覚とマイクで拾った音に相違がなければ、その場所が基準点となる。あとは要望に従って、その都度オンマイクからの距離を測って調整していくそうだ。

今回使用したアンビエンスマイクは、オーディオテクニカ社のAT-4050。ダイナミックレンジが広く汎用性の高いコンデンサーマイクだ。指向性(特定の方向からの音を集める性質)は、単一指向(一方向から集音)・双指向(前後方向から集音)・無指向(全方向から集音)、それぞれ切り替え可能だが、ここでは単一指向で録音することに。前室の響きを存分に活かしたいと思う反面、単純に無指向で録音してしまうと、マイクが音の乱反射をすべて収録してしまうため、余分な響きが入ってしまうようだ。また、オフマイクの音をブレンドしたときのバランスも加味すると、単一指向がベストな選択だったのである。

バスドラムとスネアドラムの感触を確かめるように、クリフがリズムパターンを叩くなか、宮崎氏がミキサーに立ち上げたアンビエンスマイクのフェーダーを上げる。その瞬間、前室の残響音がモニタースピーカーの前に立体的な音像として立ち上がり、コントロールルームの中でどっと歓声が沸き起こる。硬質で力強いシンプルな8ビートがよく似合う、いわゆる「ロックな音」だ。そこに居合わせた学生や関係者たちが、世代を問わず直感的に共有できる問答無用のカッコよさ。スコーンっと突き抜けるようなスネアドラムがとにかく気持ち良い。予想を超える出来栄えに、レコーディングする楽曲を変更しようとの声が上がるほどだった。

岸田は、このドラムの音色を「スティーヴ・アルビニっぽい」と評し、シカゴを中心としたオルタナティヴロック・シーンきってのレコーディングエンジニアを想起した。たしかに、アルビニが手掛けた、PJハーヴェイの『リッド・オブ・ミー』(1993年)や、自身のバンドであるシェラックの『1000ハーツ』(2000年)等に類似するサウンドが確認できる。

今回ドラムにはコンプレッサー等のエフェクトを一切使用していない。必要以上にサウンドメイキングをしなくとも、マイキングなど工夫次第で豊潤で説得力のある音は得られるということがよく分かる。たとえ録り音の組み合わせだけであっても、サウンドは劇的に変貌するのだと身をもって体験することができた。

“お茶を濁す”気づかい

今回のレコーディングでは仮歌を入れずに作業が進められていた。だが本来は必ずガイドヴォーカルを入れておくとのこと。このような歌のない状態でレコーディングができたのは、ひとえに20年というキャリアのなかで培われた信頼関係によるところが大きいそうだ。ヴォーカルの癖を他のメンバーが把握しているからこそ成立するのだという。もしもこれが昨日今日に組んだバンドならば、絶対に真似できない芸当だと岸田は強調する。

冒頭、授業概要の説明の折に岸田は、「どのようにお茶を濁していくのか」という言葉を発していた。レコーディングの現場とは、ある面では関係者のエゴやこだわりのぶつかり合いだという。必ずしも全員が毎回同じベクトルを向けるわけではなく、クリエイションを突き詰めていくほど互いの衝突が生まれやすくなってしまう。それは創作において必要悪ともいえるが、可能な限り避けたいと思うものだろう。

ベーシックのテイクを選定する際に、佐藤がベースを録り直したいと申し出たシーンがまさに象徴的で、岸田が唯一、バンドアンサンブルが乱れたと感じた箇所を即座に佐藤は察したようだった。ドラムとピアノのノリにギャップがある場合、その間隙を埋めるには、ベースをフィックスするのが最も手っ取り早い対処法だという。そうした細やかな気づかいがあったからこそ、無駄にテイクを重ねることもなかったわけだ。佐藤は、ただ単にベースのフレーズを修正するだけにとどまらず、バンドアンサンブルに新たなグルーヴを付与させて、要求にしっかりと応えてみせた。

岸田の言う“お茶を濁す”とは、いい加減で適当にその場を“ごまかす”といった後ろ向きな態度ではなく、互いに意見しやすい・プレイしやすい環境を作ること。それはさりげなく相手を尊重することなのかもしれない。今回レコーディング技術やワークフローとは別に、岸田が学生に伝えたかったのは、そのような現場での思いやりの姿勢ではないだろうか。

写真:熊沢紗世(音楽コース学生)

→ 音楽の背景、背景の音楽 ―― 岸田繁客員教員特別講義

→ 哀愁のマイナーセブンフラットファイブ ―― 岸田繁客員教員特別講義

なお、Magi Sound Studioで録音されたサウンドの実例は、『サウンド&レコーディング・マガジン』2016年10月号の特集記事で聴くことができます。