「歌」の定義

安田:始めたいと思います。ええと安田と申します。よろしくお願いします。

私は前回、明治時代の詩とかそういう話から話を始めていて、今回は、戦後の――日本語ラップといわれているものとか、日本語のポエトリーリーディングとかそういうところに早く行きたいなぁと思ったんですけど、結局なんかそこらへんまでは行けずに――70年代ぐらいまでの話をしようと思います。特に、詩と音楽の関係について考えてみたいと思っています。えっと、「私の歌その1」っていうハンドアウトがありますが、京都に有馬敲(2012)[1]という詩人がいらっしゃいまして、最近その有馬さんの本を読んでいたら、こんなことが書いてありました。

いずれにせよ、詩と音楽の関係は近くて遠い、あるいは遠くて近い間柄である。したがって詩を音楽に近づけようとしたり、音楽を詩に近づけようとしたり、中途半端に考えないほうがよい。詩は詩であり、音楽は音楽である。その両者がぶっつかり、せめぎあい、重なり合う緊張関係の中で新しい歌が生まれるのではないだろうか。(p. 285)

音楽と詩っていうものは、お互いに独立した芸術表現であり、自律した芸術作品であると。で、そういうふたつがぶつかり合うその緊張関係のなかで歌が生まれるんだということです。なので、歌について、詩と音楽のぶつかり合いという、視座から見てみようと思いました。つまり、日本の詩がどんな風に音楽とぶつかり合ってきたのかっていう話ですね。

詩に音楽をつける

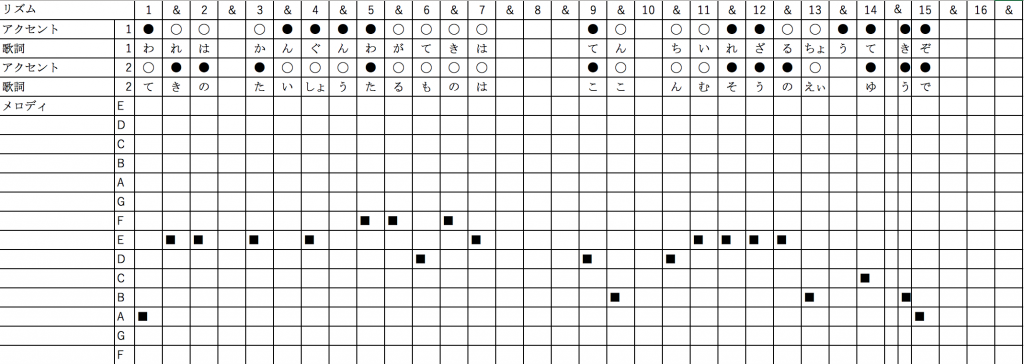

まずは、前回も触れた『新体詩抄』(1882)っていう、和歌でも漢詩でもない新しい明治の詩のスタイルを作るんだという意気込みの中で作られた詩集があるんですけど、その詩集のなかに外山正一が書いた「抜刀隊」っていう詩[2]があります。西南戦争で西郷軍と戦った警察抜刀隊を題材にしたもので、それに当時明治政府のお抱え作曲家だったフランス人のシャルル・ルルーという人が曲をつけています[3]。ちょっとこの曲について考えたいと思います。話をわかりやすくするために、ここでは詩を――いろいろいちゃもんが付きそうな定義ですが――とりあえず、詠んだときのアクセント、言葉そのものが持っているアクセントやイントネーションと考えます。一方、音楽というのはその伴奏、インストゥルメンテーションとか、リズムであるとか和声であるとか、そういう風なことだと考えましょう。そのふたつの要素がどういう風にぶつかり合ったり、協調しあったりしているのかということに注目してみます。

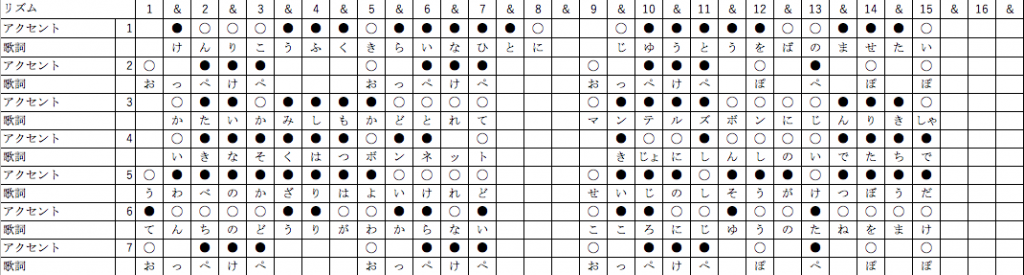

詩をひらがなに開いて引用しています。普通に喋るときに、「われはかんぐんわがてきは」って

われは●◯◯|かんぐん◯●●●|わがてきは●◯◯◯◯

てんちいれざる●◯◯◯●●◯|ちょうてきぞ◯●●●●

っていう高さですね。日本語、というか標準語のアクセントでは音の高さが低いの(文中「◯」で表示)と高いの(「●」で表示)を行ったり来たりするんですけど、

てきの◯●●|たいしょう●◯◯◯|たるものは●◯◯◯◯

ここん●◯◯|むそうの◯●●●|えいゆうで◯●●●●

っていう。これに対して、歌のメロディがどうくっついているか、っていう話です。ちょっとそれを聴いてみましょう。

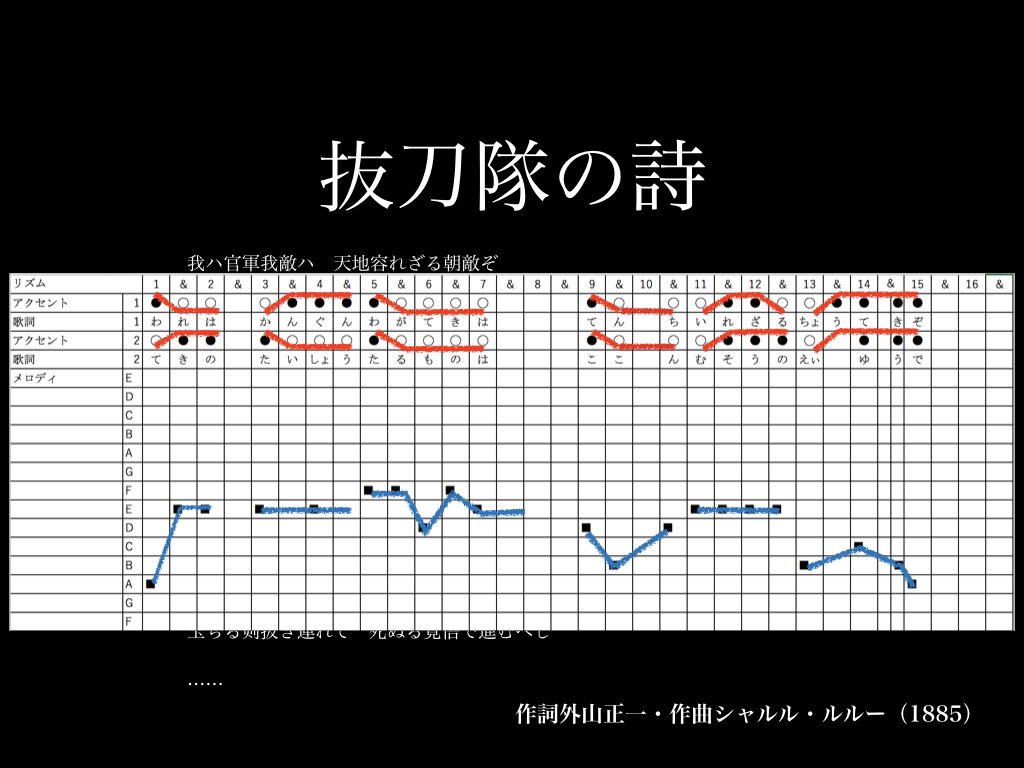

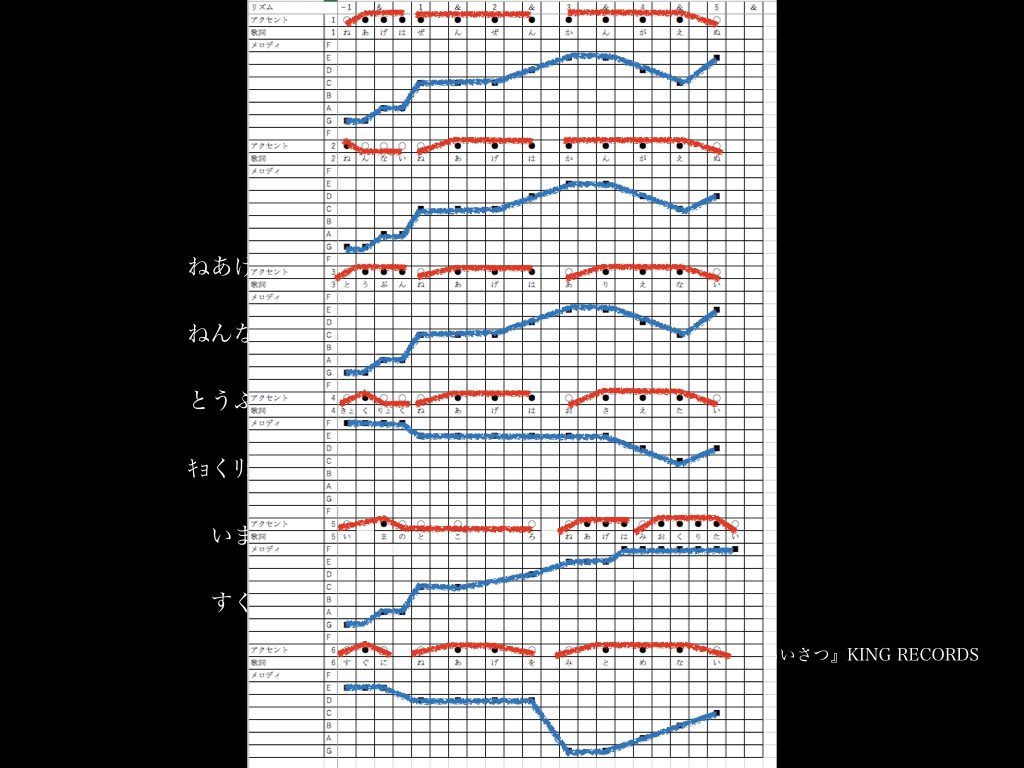

安田:とまぁこんな感じなんですが、見てみると、割とその、言葉を普通に喋るときのアクセントと旋律のラインがと一致していると思います。多少ずれているように見えるところもあるけど、下がんなきゃいけないところは下がっていて、赤いライン(注:アクセントの高低)と、青いライン(注:旋律の高低)がだいたい同じような形をしているとわかると思います。

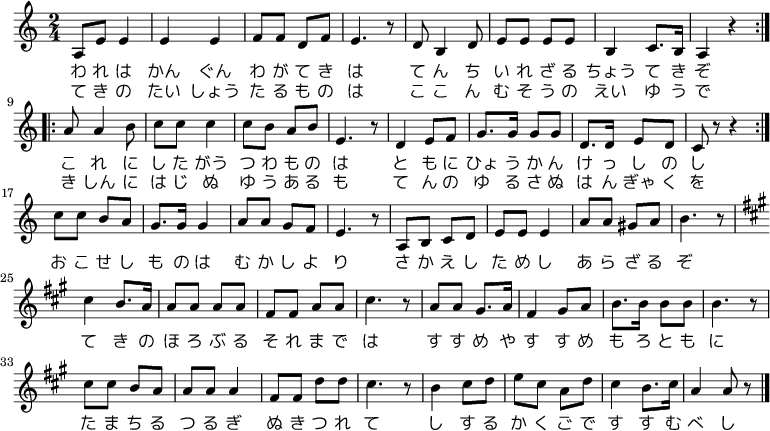

この曲の楽譜(Wikipedia参照)を見るとこんな感じなんですね。歌詞は漢字ばっかりでちょっとわかりづらいかもしれませんが、一行空けして連を分けています。6行目と7行目「敵の亡ぶる夫迄ハ……」という部分がリフレインです。各連の最後の2行が全部同じ内容になっている、ということです。で、いまお見せしているのはそのうちの一連分、7行分です(図1)。

先程見たように、旋律線は割と喋る時のアクセントに近いです。一方で、これは軍歌として作曲されたので、ちょっと音楽的に勇ましくしなきゃいけないっていうこともありました。この当時は、1885年なので、日本にいわゆる洋楽が入ってきてまだ間もない時です。だから、この頃の人って、ファの音とシの音を出すのがすごく苦手だったんですよ。あの、ヨナ抜き音階の、4と7、4度と7度ですけど。だからその当時割と歌いづらい、っていう話が多かった。

荏開津:あ、歌いづらい?

安田:歌いづらい。で、歌いづらい理由がもうひとつあって……

安田:……(楽譜のリフレイン部分の冒頭を示して)ここですね。

タカツキ:わー(笑)

安田:転調するんですよ。で、この頃やっとドレミファソラシドを歌えるようになったかならないかのところで、同主調で、要するにAマイナーからAメジャーに突然変わるんですよね。これ歌えない人が多かったらしいです。要するに、軍歌風に勇ましくするために長調に転調するっていう音楽的なギミックが入っていたわけです。詩と音楽がここでぶつかり合って歌となったわけですが、この歌は小学唱歌集に組み込まれたりして、軍歌として歌い継がれていくことになります。

このように、「抜刀隊の詩」というのは、新しい近代的な国を作るために必要だとされた新体詩に、軍隊の――軍隊も近代国家に必要だったので――音楽をつけた、トップダウン型の音楽だと考えられます。

ではその頃、街角ではどういう歌が歌われていたかというと、書生節とか壮士演歌とかいわれていたものがあります。そのなかに、日本語ラップのルーツとかいわれたりもする、「オッペケペー節」[4]というのがあります。ご覧の通り、この詩は全部七あるいは五の韻律で作られています。

権利幸福●◯◯◯●●●|嫌いな人に◯●●●●●◯

自由湯をば◯●●●●●◯|飲ましたい◯●●●◯

おっぺけぺ◯●●●|おっぺけぺ◯●●●

オッペケペッポ◯●●●◯|ペッポッポー●◯◯

という。ただ、旋律はなく、歌っているというよりは喋ってるだけなんですよね。リズムの分布はこんな感じ(図5)。頭を休んで、「_権利幸福嫌いな人に、_自由湯をば飲ませたい」っていう風になっていてこれも、

権利●◯◯、幸福◯●●●、嫌いな人に◯●●●●●◯

とこう、上がったり下がったりするんですけど、これちょっと聴いて見ましょう。

安田:これは土取利行の最近の録音なので、明治時代にこのようなかたちで演奏されていたわけではありませんが、さっきの「抜刀隊の詩」に比べると、日本人が明治になる前から耳親しんでいた楽器を使っています。洋楽器、つまり金管楽器とかそういうのを使っていません。ポクポクというのはまぁ、木魚でしょうか。もちろん伴奏なしでやったり、三味線一本でやったり色々あるんですけど。こういうのが「抜刀隊の詩」と同じ頃に、同じ日本で聴かれていて、歌われていたと。

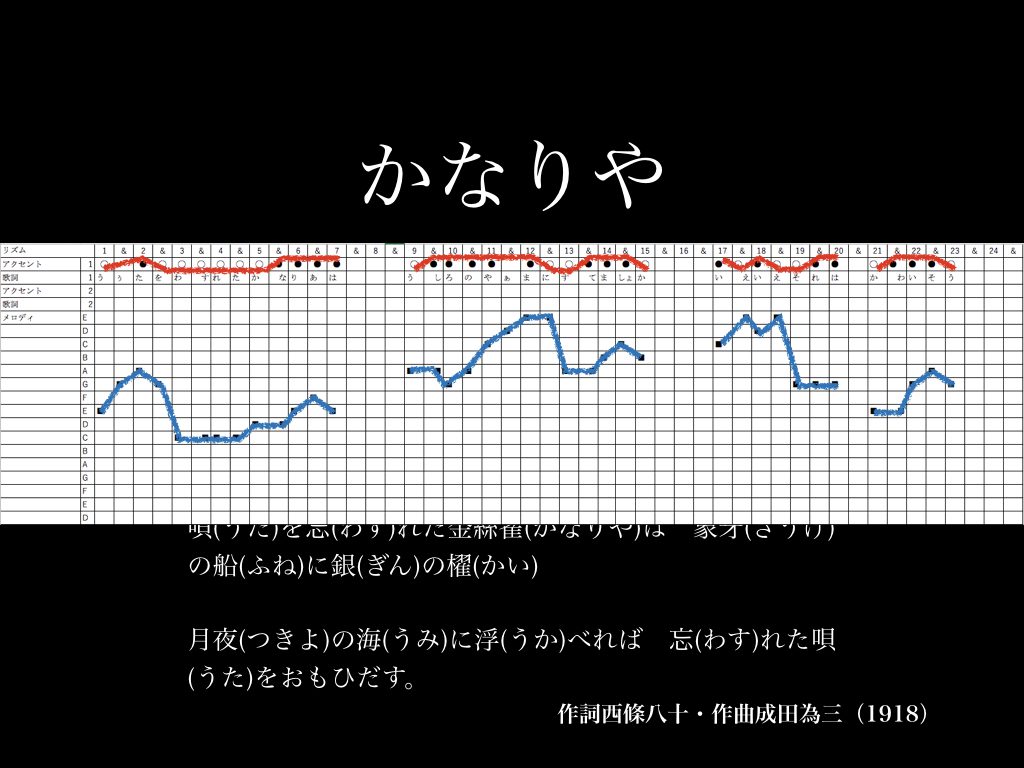

で、それからちょっと時間が飛びますが、新体詩とか学校で習う唱歌とか、トップダウン式の、「近代国家確立のために国民が学ばなきゃいけない音楽だ」という風な歌があったんですけど、二〇世紀に入ると、それに対して、子どもたちのための子どもの歌をちゃんと作ろうという童謡運動っていうのが起こってきます。その中心になったのは『赤い鳥』という雑誌で、この雑誌に掲載された、西條八十がかいた「かなりや」[5]という詩があります。その「かなりや」っていう詩に成田為三が曲をつけています[6]。これもちょっと聴いてみましょうかね。

これも七五調です。「うたをわすれたかなりやは|うしろのやまにすてましょか|いえいえそれはなりません」――結構ひどい詩なんですけど、あの、「後ろの山に捨てましょうか」とか「鞭でしばきましょうか」とか、そういうことが書いてあるんです。これも声と旋律の間の関係を考えてみるとこんな感じですね。

歌を忘れたかなりやは◯●◯◯◯◯◯◯◯●●◯

後ろの山に捨てましょか◯●●●●●◯◯●●●◯

いえいえそれはかわいそう●◯●◯◯●●◯●●●◯

「か_わ ̄い ̄そ_う」って感じです。で、えっと、旋律を見てみようと思うんですが、こんな感じです。

見ていただくとわかるように、赤いカーブ(注:アクセントの高低)と青いカーブ(注:旋律の高低)がほとんどシンクロしてるのがわかると思います。下がるとこは下がっていて、上がるとこは上がっていて、ま、多少ズレはありますけど、言葉のアクセント――喋った時の声のアクセント――とメロディーが、なんていうのかな、音楽の方が詩の方に寄っているっていうことですよね。

ただ、最後の連でリズムが変わるんですよ。この詩は4つの連からなっているんですけど、4連目が他とちょっと調子が変わっています。他のところは「かなりやは捨ててしまいましょう」とか「埋めてしまいましょう」とか「鞭で打ちましょう」とかそういう話なんだけど、4連目だけ、象牙の船に乗せてあげて、月夜の海に浮かべれば、かなりやも忘れた歌を思い出してまた歌いはじめるんだよっていう内容になっていて、そこでリズムが変わるんですよ。リズムが変わって、楽器構成も、ピアノとそれからバイオリン、それからフルートっていう、ま、お嬢さんぽいイメージ(笑)の、アレンジになっています。これもだから、メロディラインは詩の方に寄せてるんだけど、この第4連に入るところだけ、音楽の方がガッと変わって、リズムが2/4から3/8に変わっていくわけです。そこでなんか音楽的な表現力を高めようとしている。こういう風にして、詩と音楽っていうのは歌のなかでぶつかっていると。そういうことだと思うんです。

レジュメの2ページの真ん中ぐらいに、「歌の力」って書いています。これは山路愛山という、慶應大学の先生だったり、今の『東京新聞』の前身でもある『國民新聞』の記者をやっていた人なんですが、この人が、1893年だからこの「オッペケペー節」とか、「抜刀隊の歌」とかそういうのが出回っていた頃に、『國民新聞』紙上でこんなことを言っています。

曰くオッペケペー、曰くトコトンヤレ、其音に意なくして、其声は即ち自ら人を動かすに足る。新体詩人の推敲(すゐかう)百端、未だ世間に知られずして、堕落書生の舌に任じて発する者即ち早く都門を風靡(ふうび)す、然る所以の者は何ぞや、亦唯耳を尚(たふと)ぶと目を尚ぶとに因る耳(のみ)。[7]

つまり、意味じゃないんだと、音なんだと。耳に残るのは音なんだと。で、結局、今3曲聴いていただきましたけど、一世を風靡したのは、オッペケペーだった、ということなんです。オッペケペーには全然意味がないけど、言いやすい、歌いやすい、だから耳に残る。つまり、新体詩人が、いくら自分が書いた詩を100回推敲して……

荏開津:ん〜。

安田:……いい詩にしようとしても、世間は全然覚えてくれない。認知してくれない。で、堕落って書いてあるけど、書生たちが、オッペケペーとか意味のない言葉を言っている歌が実は、世の中を風靡してるんだと。そういうことを山路愛山は、この1893年に見抜いて、新聞の社説みたいなものに書いたんですね。

現代詩は黙読するものか?

いずれにしてもこうして明治大正の詩について調べてみると、たくさんの詩に曲がつけられて歌われていたことがわかります。教育機関で唱歌や童謡はもちろん、街に出ても書生たちが歌っていました。詩と音楽の距離感は今と比べてずいぶん近かったようです。翻って今、僕らはなんで詩を歌わなくなってしまったのか? 色々調べてみたんですけど、大きくみっつくらいの理由があるようです。

論拠①:声の文化と文字の文化

国文学者の村井英雄(1997)は、「日本近代詩と『小学唱歌集』」[8]という論文のなかで、新体詩と小学唱歌のあいだの密接な関係を指摘し、

明治期は、「歌」は「歌うためのもの」であった。それが日本の伝統である。西洋詩も朗読するものであった。朗読にはリズムがある。西洋のような歌は、日本にはなく、新しい形式の新体詩が登場しても、人々の意識の奥底にはその詩を「歌うもの」という認識で捉えていたと考えられる(p. 31)

と述べています。つまり、この頃の詩は、「歌われるもの」としての作り方が前提になっていたということです。

さらには、識字率の問題もあります。そもそも「オッペケペー」のような書生節は、文字の読めない民衆に自由民権運動の志を伝えるために組織されたものでした。国立教育政策研究所の斎藤泰雄の最近の研究[9]によれば、1880年代後半の所謂「自署率調査」からは男性の識字率は50%程度、女性は30%前後と推測されるとのことで、さっきの山路愛山ではないですが、当時は、歌いやすくて覚えやすい節回しが、読みつがれる詩の条件だったと考えられると思います。こうした状況に変化が訪れるのは昭和に入ってからです。斉藤によると、尋常小学校就学率が男女ともにほぼ100%に達するのは1910年(明治43年)で、1935年(昭和10年)頃には、ほとんどの人がある程度ちゃんと文字が読めるになったということです。

論拠②:日本語の特徴:同音異義語の多さ

もうひとつは、日本語が切り離し難く持っている言語的な特徴ゆえに詩は音読してもわからない、という議論です。例えば渡邊十絲子(2013)[10]という現代詩人は、

音読することを第一義に考えれば、詩は、すべてをひらがなで書かれても、やたらに漢字ばかりで書かれても、あるいはローマ字表記であっても、おなじものだということになる。それは、紙に書かれた詩を音読のためのたんなる譜面としてあつかう考え方だ。

しかし実際のところ、詩人は表記にたいへん気を使う。「バラ」と書くのと「ばら」と書くのと「薔薇」と書くのとでは、あたえる印象がぜんぜん違ってくるからである。…中略…

英語で詩を書くときに「rose」のつづりをどのように書くか悩むということは絶対にない(イタリック体で描いたとしても、つづりそのものは変化しない)。つづりが違えば別の単語になってしまうか、意味が通じなくなるかのどちらかだ。ほかのどんな言語でもおそらく同様である。日本語以外の言語において、ひとつの語を書くときに、それを表記する文字を(何種類ものなかから)えらびとるという問題は存在しないのである(pp. 91-2)

と言います。こういう特徴があるから、日本語の詩というのは読まれる詩でなければならないと。文字として読まれる詩でなければならない、音読するものではないんだということです。

こういう指摘とは対照的に、60年代後半から京都でポエトリーリーディングを実践していた、詩人で文学研究者の片桐ユズルさんが1979年に、最近焼失してしまったほんやら洞というカフェがあったんですけど、『ほんやら堂の詩人たち』という本[11]を書いていて、

日本語には同音異義語が多いから耳ではだめで紙の上のコミュニケーションにたよるとか、すぐ、そういうふうに短絡するでしょう。だけど、それは、ことばについてごく初歩的なこと、ことばは前後関係のなかでつかわれてはじめて意味を持つ、ということを無視しているので、ただひとこと《ハシ》といったら橋か箸か、アクセントだって関東と関西でちがったりして、わからないとおもうけど、《ハシをわたる》といえば、わたるということばがうしろにくっつけば、まえにいわれたハシは、ごはんをたべるハシだとは、だれにもおもわないはずだ(pp.63)

と論じています。つまり文脈というものがあるので、同音異義語が多かろうが、詩を詠むっていうことは成立するんだと。むしろ、

紙の上だけで、やさしいことばの思想を発展させようとしてもあかん。やさしいことばの思想は、やっぱり、じっさいにはなすということがはじまりで、じっさいのはなしにおいては、アクセントやイントネーションがあるから、紙の上できわだたないことばも、音の上できわだちうる。また、話し手の身ぶりや表情とことばが一体だからね。(pp.65)

朗読する人の身体、体っていうものが実は重要になってくるんだということを、さっきの「文字に書かないと日本語の詩は成り立たない」という考え方に対する反論として提示しています。

論拠③:戦時中のプロパガンダ朗読への違和感

詩が朗読されなくなったもうひとつの理由は、戦時中に政府がラジオで流したプロパガンダ朗読です。戦時中にラジオから流れてきた、戦意高揚のための詩の朗読に対する違和感というのが提示されています。プロパガンダ詩の内容もそうですが、朗読の仕方も抑圧的だったようです。これも片桐ユズルさんの同じ本のなかからの引用ですが、

詩の朗読ということはNHKのアナウンサーや新劇の俳優たちが読むみたいにやるものだ、と一般的におもわれているらしい。すると、大多数のひとは、発音も、発声も、そういうふうにできないので、わたしはだめです、とおもってしまうんだろうね。

自分のことばをはずかしがる――というのは、さくしゅされる第一歩だ。支配者は、まず、さくしゅしようとすれば、ことばをうばい、表現手段をうばう。…中略…このようにして、われわれの、ふだんのことばも文化もはずべきものとされ、日常的ということは、いまだに、味方であるべきひとたちからもさげすまれている(pp. 66-7)

つまり、ラジオの朗読のように上手に――というか正しいとされる発音やアクセントで――出来なければやっていはいけないという価値観を植え付けてしまったということです。

関西「オーラル派」

この片桐ユズルさんや、あと、今日の発表の冒頭に紹介した有馬敲さんなんかを中心に実は関西では、60年代の終わりから70年代にかけて、「オーラル派」といわれている、朗読をする詩人たちの運動というのがありました。そのなかでもシンガーとして名前が売れている高田渡さんは、『バーボン・ストリート・ブルース』[12]っていう半自伝のなかにこんなことを書いています。

僕が歌い始めた当初はほとんど自分で詩をつくっていたが、三枚目のアルバム『ごあいさつ』あたりからは既成の現代詩に曲をつけることが多くなってきた。というのも、好きで現代詩をいろいろ読んでいたなかで、日常の風景を語りながらも静かに問題提起をしているという詩に多く出会ったからだ。そういう詩を読むたびに僕は思った。「そうなんだよ。力んでワーワー言えばいいというもんじゃないんだよ」と。

…中略…

ただ、同じ現代詩であっても、どうしても好きになれなかったのが難解な詩だ。手にはとってみるが、読んでも全然おもしろくないのだ。なんで物事をそんなに難しく言わなければならないのだろう。理解してもらいたいなら、やさしい言葉でわかりやすく伝えてあげればいいのにと思う。(pp. 128)

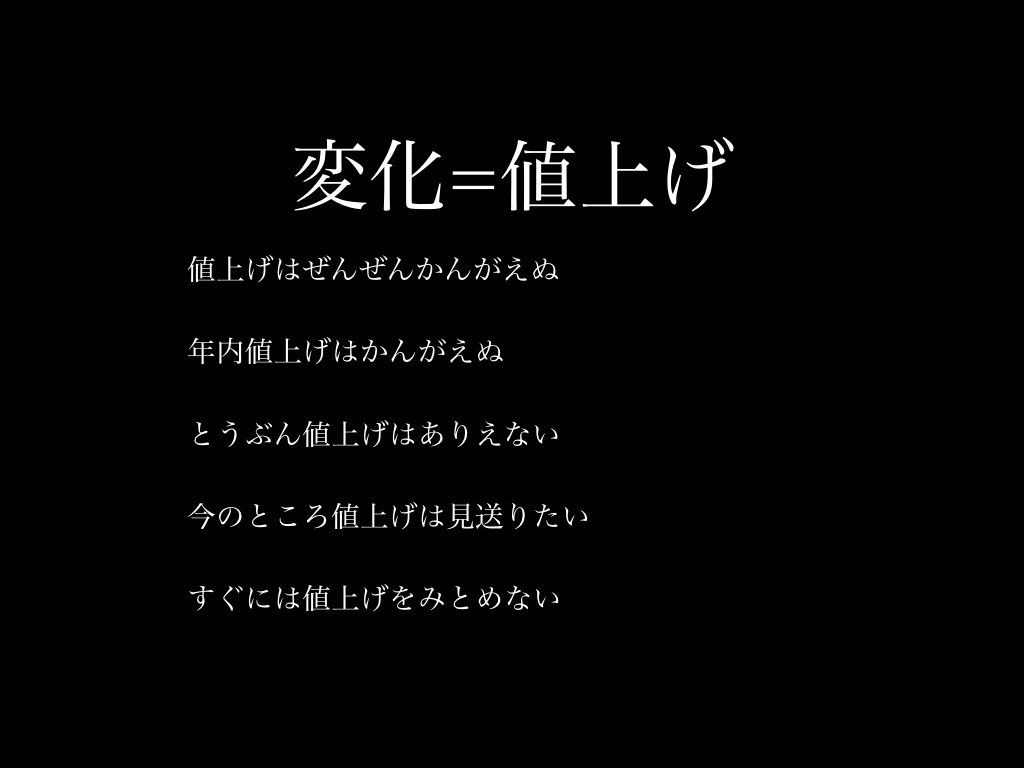

その高田さんが、冒頭で紹介した有馬敲さんの「変化」っていう詩を歌にしているので、ちょっとこれを聞き比べてみようと思います。まず最初は、有馬さんがほんやら洞で行った「変化」のリーディングです。

(有馬敲による「変化」の朗読[13])

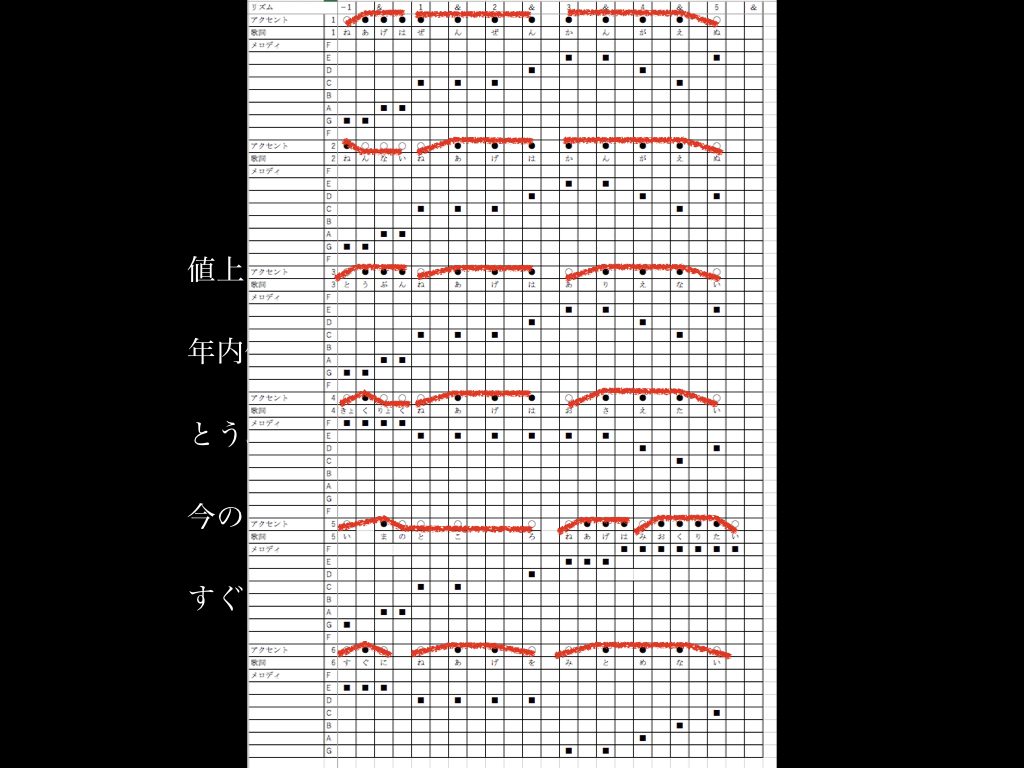

すごくウィットの効いた詩を書く人だと思うんですが、関西弁で詩の朗読をしています。これもまたマッピングするとこんな感じになります。

で、これを高田渡がギター弾きながら歌ってるんですけど、こんな感じになってるんです。

これひらがなに開いてみると、割とあの、ライミングというかですね、韻を踏んでるところ――ま、なんかこう。口に出すと気分がいい部分――が割とあって。「ゼンゼン」とか考えの「カン」とかですね、当分の「ブン」とかですね。それから各行の末は、「ない」「たい」「たい」「ない」と、「a-i」で踏んでいるという風なことがわかります。だからあの、70年代の、ヒップホップとかそういうのがラップとかがまだ日本入ってくる前から、韻を踏むというようなことは行われていたわけです。

で、これちょっとメロディーラインを考えてみます。

はい、こんな感じです。先程お聞きいただいた戦前の「抜刀隊」と「かなりや」に比べると、声というか言葉に対してメロディーラインってのが割と勝手気ままに動いてるようになってきているのがわかると思います。高田渡はこの詩を、結局のところ、アメリカのいわゆるフォークソング、ルーツミュージックみたいなものに、音楽的には近づけていて、そのなかでこのメロディラインっていうのに詩を当てている。つまり、音楽のほうに詩が引き寄せられていて、そのために元の詩と少し言葉遣いが違ったり、部分的に繰り返しが付け足されたりしているわけです。

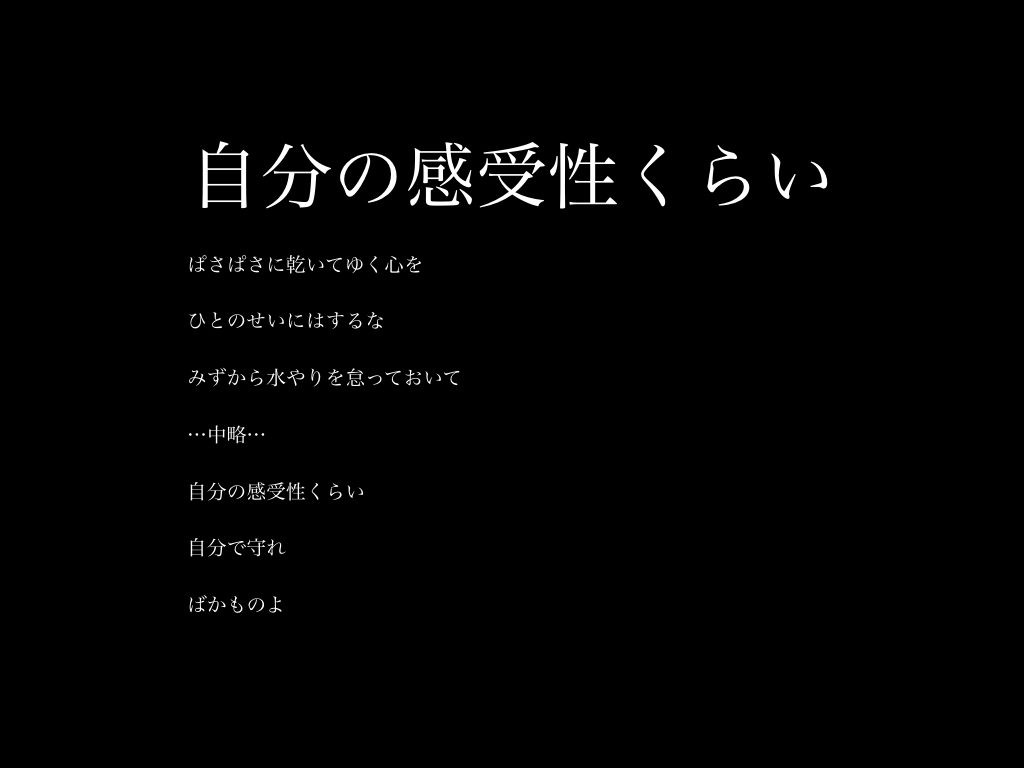

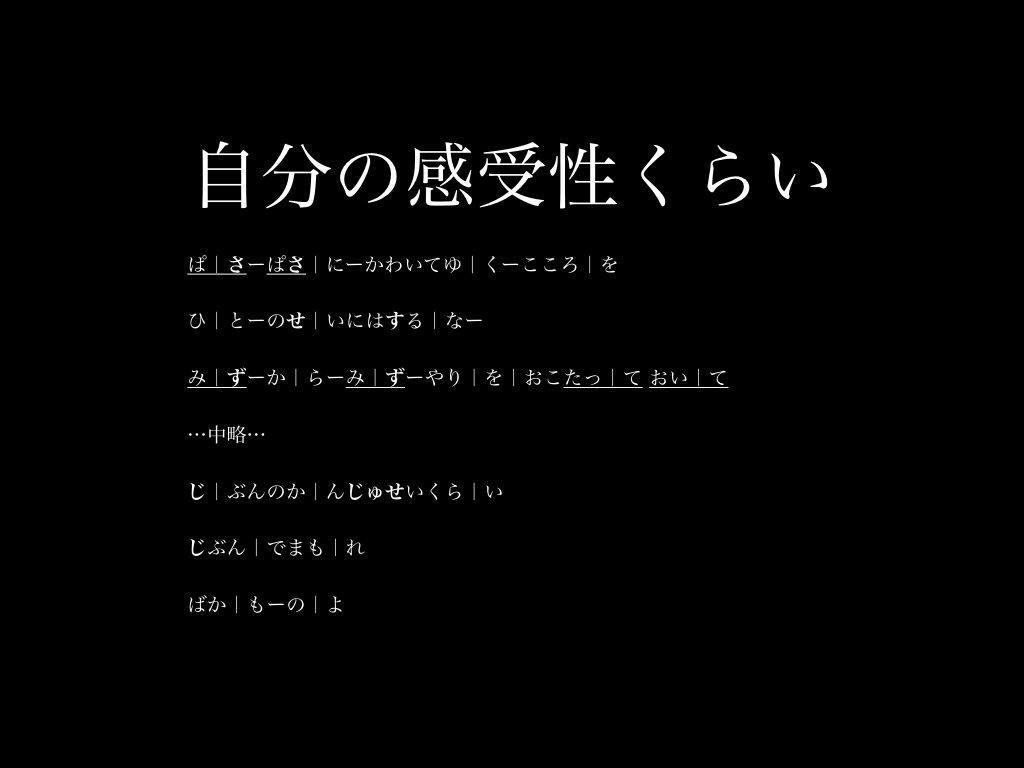

もうひとつ、茨城のり子って人がいて、「自分の感受性くらい」(1977)っていう詩があるんですけれども。『3年B組金八先生』とかで朗読されたらしいです――僕も全然忘れちゃってたけど。この詩は中川五郎が曲をつけています。三拍子の曲なんですけど、

っていう風な譜割ですね。これちょっと聴いてみましょう。

音楽の方から、この詩の、なんていうのかな、詩を音楽の方にぐーっと引き寄せている部分っていうのは多分、「すーるなー」のとこだと思うんですよ。「すーるなー」の所がそれまでなんかこう、いわゆるカノン進行みたいな、ベースがひとつずつ下がっていくコード進行になっているんだけど、ここ、多分、難しい言葉でいうと“ドッペルドミナント”っていう“ダブルドミナント”っていってCのドミナントがGで、そのGの更にドミナントがDなんですけど、Dにぐんと突然上がるんですね。だから今までの流れと全く違うものがポンと入ってきて、違和感を与えると。でそれでなんかみんなその「すーるなー」が耳に残ってしまう。こんな風にして、あの、音楽と、詩の間の関係っていうのは、日本語の世界でも、活字として、紙の上に乗ったものを読むんじゃなくって、自分で口に出して詩を作ろうよっていう風な流れから、試行錯誤が色々、日本語ラップとかの前から、行われていたっていうことがわかりました。

無理やりまとめると、まず、明治・大正の詩は、歌うことを前提にていたことがわかりました。しかし、太平洋戦争が終わると、詩は黙って読むものになったということです。後で荏開津さんの話に出てくるかもしれませんが、朗読とかは、戦後の現代詩業界ではかなり隅っこに追いやられていたらしいんです。それでもなんか関西「オーラル派」っていう人たちが――関西だからっていうことを言っていいのかわかんないけど――まさに僕らのいるこの京都で、60年代70年代に詩を朗読していたということがわかってきました。

ところが……

じゃあ流行歌の世界でこういう試行錯誤がその後どういう風に引き継がれて行ったかというと、実はなんか、あんまり引き継がれていないような気がしています。さっきの中川五郎の、「自分の感受性くらい」っていう歌は、2004年にリリースされた『僕が死んでこの世を去る日』というアルバムに収録されているので比較的最近なんですが、70年代、高田渡の「値上げ」みたいに「オーラル派」の人たちが書いた詩にフォークシンガーたちが歌をつけて歌うということが行われていた一方で、それ以降の一般的な流行歌というのは、意味よりも音を過剰に優先するようになっていっていて、別の言い方をすると、視覚的なサポートが前提になっている歌詞表現が支配的になってきているような気がします。歌詞カードやPVの字幕を見ないと、理解できない日本語詩っていうのが、いっぱい出て……。

わかりやすいのが当て字ですかね。だから、1971年にリリースされた「出発の歌」[14]は、「出発」って書いてあるのに「たびだち」って読む。だからその、口頭で「たびだちのうた」って言われたら、それがまさか「出発の歌」って書くとは思いつかないですよね。えー、1980年にさだまさしが歌った「道化師のソネット」[15]も、タイトルの字面は「道化師のソネット」なんですけど、歌の中ではこれ全部「ピエロ」って読みます。で、それから、サザンオールスターズ(1982)の「Ya Ya(あの時代を忘れない)」[16]も「時代」で「とき」とよむ。

J-pop界隈ではこういう歌が今どんどんどんどん増えていて、そもそも、文字を前提とせずに音読できる歌っていうのが、どれくらいあるのか、ちょっと心許ないなぁっていう感じです。

明治・大正の歌からずいぶん遠くへ来てしまいましたが、今日はこの辺で、私の発表を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。

[1]「詩と音楽のあいだ」『人と本と私:有馬敲集第二十二巻』未踏社:285ページ

[2]外山正一(1882)「抜刀隊の詩」外山正一・矢田部良吉・井上哲次郎編著『新体詩抄』丸山善七(国会図書館デジタルアーカイブ)

[3]1885年に鹿鳴館で初演

[4]正確な発表年は不明。1889年に川上音二郎が作詞をしたとされる。

[5]西条八十(1918)「かなりや」『赤い鳥』1918年11月号

[6]西条八十作詞・成田為三作曲(1919)「かなりや」『赤い鳥』1919年5月号

[7]山路愛山「詩人論」『國民新聞』(「東京新聞」の前身の一つ)1893年8月

[8]村井英雄(1997)「日本近代詩と『小学唱歌集』」大谷学会『大谷学報』第70巻3・4合併号。

[9]斎藤泰雄(2012)「識字能力・識字率の歴史的推移〜日本の経験」広島大学教育開発国際協力研究センター『国際教育協力会議』第15巻第1号。

[10]渡邊十絲子(2013)『今を生きるための現代詩』講談社現代新書

[11]片桐ユズル(1979)「シンボルはめだたなくてはならない、とすると……?」片桐ユズル・中村哲・中山容編『ほんやら洞の詩人たち』晶文社

[12]高田渡(2008)『バーボン・ストリート・ブルース』ちくま文庫

[13]V.A.(1975)『ほんやら洞の詩人たち』URCより

[14]上條恒彦+六文銭(1971)「出発の歌」作詞及川恒平・作曲小室等

[15]さだまさし(1980)「道化師のソネット」作詞・作曲さだまさし

[16]サザンオールスターズ(1982)「Ya Ya (あの時代を忘れない)」作詞・作曲桑田佳祐