詩の立ち位置

西洋世界における詩の役割の変遷

安田:じゃあちょっと僭越ながらわたくしのお話から行きたいと思います。僕のレジュメ、唯一縦書きのものです。昔の詩を、日本の詩を四角で囲って引用してるんですけど、それだと縦書きじゃないと申し訳ないかなぁという気分になって、縦書きにしております。今日のテーマは、詩が社会のなかで果たす役割ってどういう風に変わったんだろうっていうことです。最初に西洋の話をしますが、すぐに日本における詩の歴史に戻ります。そして現代の話までなんとかつなげてみたいと思います。

今日のお話をする上で、唯一の縛りは、まくらに自分がポエトリーリーディングとどこで出会ったのかっていう話をしろということになっていて、色々考えたんですけど。ポエトリーリーディングとして意識したのは、やっぱりあの、ギル=スコット・ヘロンとかザ・ラスト・ポエツとか、まあ、ああいう方々なんですけど、自分がその、詩に興味を持ったきっかけってなんだろうってよく考えたら、僕、あのえっとー、古文が大嫌いで、中学、高校の……

荏開津:んー。

タカツキ:(笑)。

安田:短歌とか俳句とか、そういうのには全然興味がむかなかったんですね。同じころに、同年代の人はご存知かもしれませんけど、フランシス=フォード・コッポラが監督した『アウトサイダー』(1983[1])っていう――今から考えると、わりとよくある青春映画なんですけど――がありまして、まあなんか学校で流行ってたりしたんですけど、なんかあのちょっと背伸びをしてですね、これの原書を買ったんですね、高校生かなんかの時に。で、その原書が、この詩で始まるんですよ。ロバート・フロストっていう人が1923年に書いた、「Nothing Gold Can Stay」[2]っていう、なんだろう、「いまどんなに輝やいているものであっても、輝き続けられるものはない」みたいなことですよね。「美しいものはすぐに消えてしまう」っていう風な意味だと思うんですけど。で、これをですね、僕、古文は嫌いで英語は大好きだったので、週に一回ぐらいのペースで日本語に訳してたんですよ。

タカツキ:ほぉ。へー。

安田:毎回毎回、別の言葉を、あのー、どうもこれ違うとか辞書引いたら別の意味が書いてあるとか、それでなんかそらで、あの、暗唱出来るようになっちゃったりしたんですけど……

タカツキ:へー。

安田:それがなんか……

タカツキ:すごい。

安田:そういうののきっかけなのかなぁ。まあなんかその、字面を見ただだけでこう、韻が踏んであるのはすぐわかって。で、それぞれの行に、アクセントの弱い強いの組み合わせがみっつ、そういう組み合わせになっていて、こういうのをアイアンビック・トライメーターっていうんですね、弱強三歩格っていうのかな、歩いているイメージなんですかね。弱い強いで一歩分。でその一歩分がみっつ繋がって一行が出来てるっていうかたちなんですけど、こういうなんか、英詩のなかにも実は、五七五みたいなかたちがあるんだみたいなことを考えながらこんなん読んでたなぁっていう風に思い出しました。だから私は古文が嫌いで、英語が好きだった人です(笑)。今回の発表では、わかったふうに紀貫之とかを引用してるんですけど、これ以上突っ込んで聞かれるとなにもわかっていないので(笑)、よろしくおねがいします。

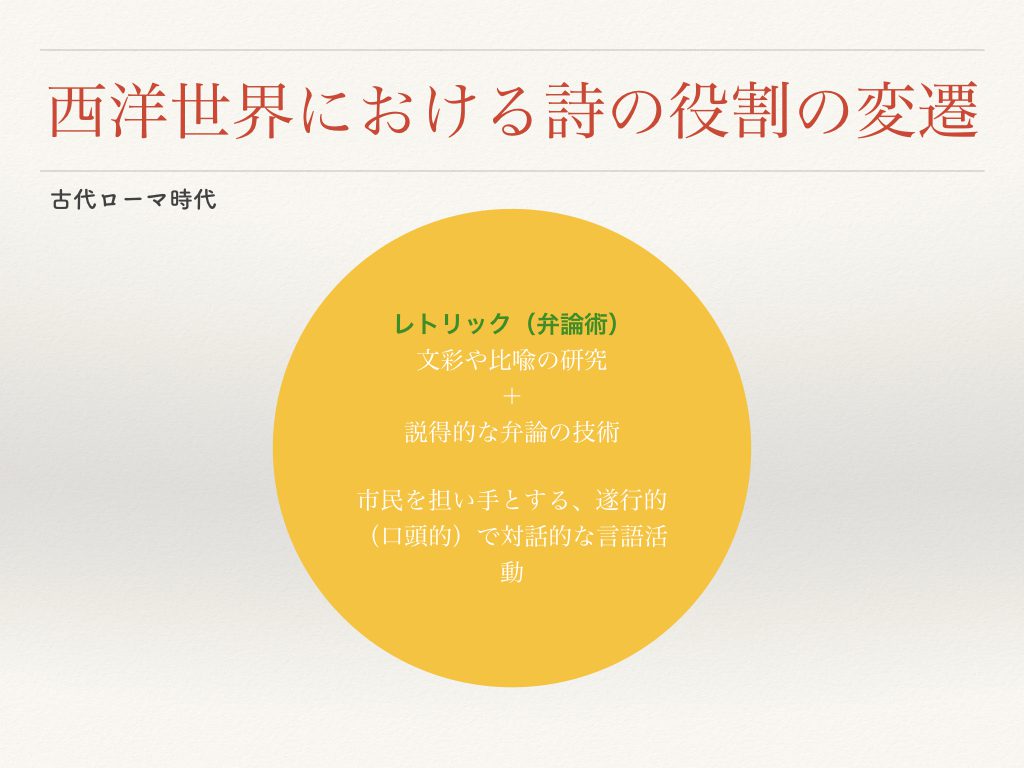

で、まずは西洋世界における詩の役割の変遷というお話をします。テリー・イーグルトンっていう有名な文学批評家がいるんですけど、その人の本に、『詩をどう読むか』(2007=2011[3])っていうのがあって、これ、岩波から分厚い、5000円ぐらいするんですが、このなかにそういうことがすごくわかりやすくまとめてあります。イーグルトンがなにを言いたいのかというと、詩というのは、昔々は弁論術の一部で、弁論術に長けるっていうことは、世界を動かすことができるっていうことなんです。言葉が上手に使えるっていうことは、世界を動かせるっていうこと。世界を動かせるっていうことは、その、政治的なことに、言葉を使って介入できると。で、詩には昔からそういう政治的な役割ってのがあったはずなんだけど、それが段々削り落とされていってしまっているという、そういう風なことです。

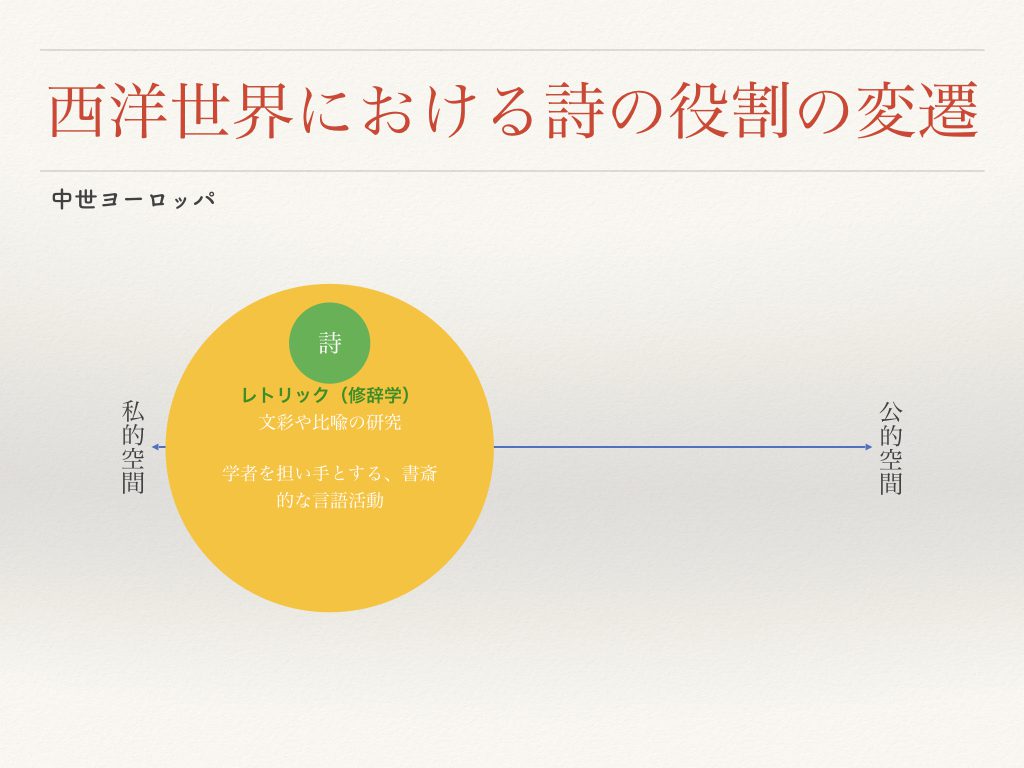

古代ローマ時代には、その弁論術、レトリックって言われているものは、こんなかたちをしていました(図一)。綺麗な言葉を使う、上手な比喩を使う、っていうことと、人を説得するためにどうやって言葉を使うか、どう身体を使うか、どう人前で喋るかっていう風なことが、全部一緒になっていて。で、担い手は、まあ、市民といわれている人たちですね。遂行的っていうのはパフォーマンス、パフォーマティブということで、人前で、口頭で喋る、話をする。そして、そのやりとりのなかで行われている言語活動っていうのが、弁論術としての、古代ローマのレトリックで、詩はなんかその一部として、入っていたと。だから、詩を書くっていうのは、ただ単に綺麗な言葉を並べるとかそういうことではなくって、それと同時に、社会に切り込んでいく、世界を変えるためのツールであったと。で、それが、中世になって、段々ですね、公的な空間、つまりその、政治とか、対話とか、っていうものから、こっち側に、プライベートな空間の方に、移行してしまって、レトリックっていうのも、その、弁論術というよりは、あの、いま一般にレトリックっていう言葉の、辞書的な意味で使われている、修辞学……

荏開津:うん。

安田:つまり、言葉をどんな風に綺麗に紡ぐことができるかという学問の方に追いやられる(図二)。で、担い手は市民ではなくって、アカデミシャンになっていくと。だから、書斎で、机の上で作られる言葉っていう風に変わっていったと。で、これがルネッサンスぐらいになってくると、ルネッサンスは中世ヨーロッパからするとかなり激動の時代だったので、一時的に弁論術側に移動します。公的な空間側で、人を説得するための道具としてレトリック=弁論術が使われるようになるんですけども、これも長くは続かなくって、やっぱり、修辞学に戻ってしまう。私的な空間の、学者を担い手とする、書斎的な言語活動に戻ってしまう。で、詩もそのなかに含まれていたということです。

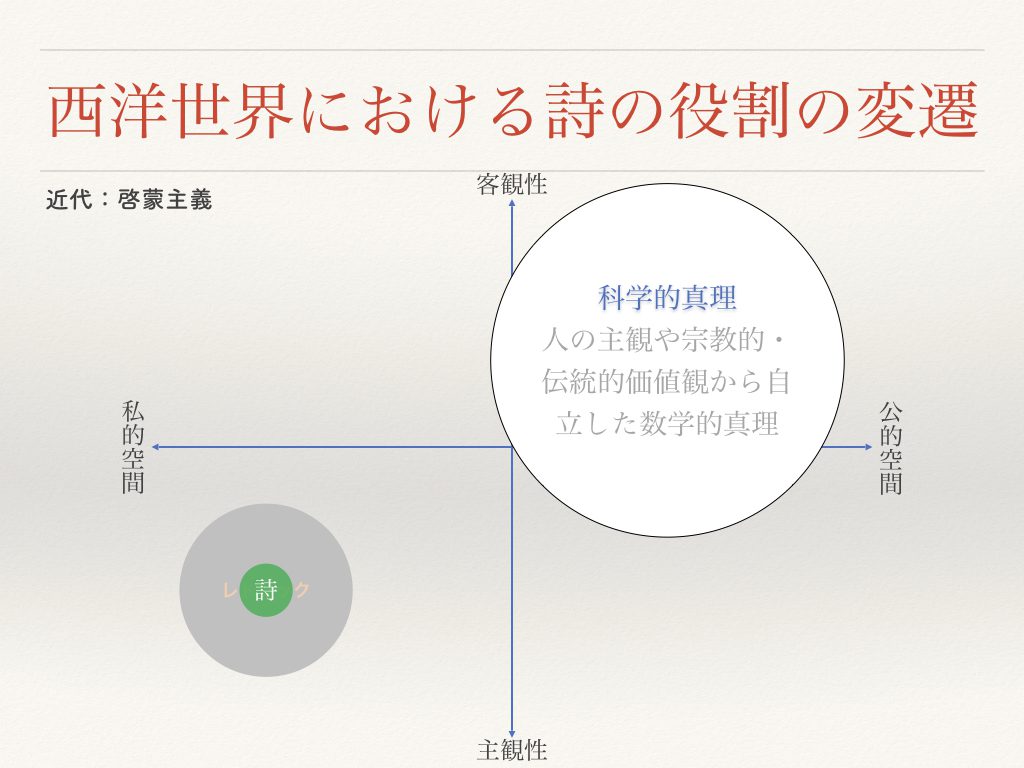

ルネッサンスの後になると、決定的に近代という時代が始まっていきます。近代っていうのはなにかというと、世の中をこんな風に、これまでの私的空間と公的空間という軸、それに対してこう、客観性と主観性っていうもうひとつの軸を導入していきます(図三)。そのなかで、公的な空間で、世界の動き方とか在り方を決める際の材料になるものが段々、科学的な真理なるものに基づいていくようになります。それまでは、弁論って、自分と自然と社会がもうグッチャグチャになっていて、どこからどこまでが客観的な世界で、どこからどこまでが主観的な世界だ、みたいな切り分けがなかったんですけれども、啓蒙主義の時代になって、宗教的な真理よりも、科学的な真理の方が、なんていうのかな、説得力を増していくわけですね。主観や、宗教的、伝統的価値観から自律した、科学的真理というのが世の中を動かすようになっていくと。そうすると、レトリックさんはですね、もう、居場所がなくなっていくんですね。比喩的な美辞麗句や、情熱的な雄弁は、真理にはたどり着けないんだという風になるのが、まあ、近代、啓蒙主義であると。で、むしろそういうなんか、こう、人心を惑わすような言葉があると、それは真理を追求する障害になってしまう。で、真理はもはや、対話的でも、口頭的でも、遂行的なものでもなくなって、私的でも文脈的でもなくなって、感情的でもなくなってしまうと。つまり、人間の感情からは自律した真理、科学的な真理として、客観性っていうのが導入されると。

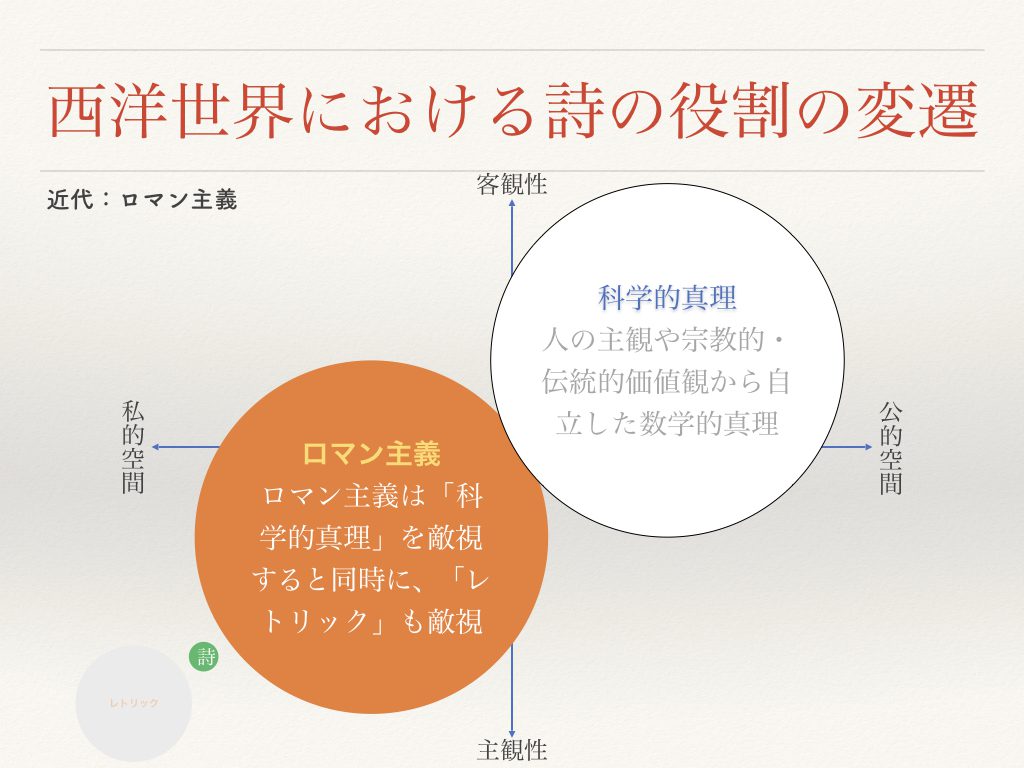

これに、ちょっと待て、と言ったのが、ロマン主義なんですね(図四)。ロマン主義は、科学的な真理、つまり、人間の感情とか主観みたいなものから独立した絶対的な科学的真理に対して、異議申し立てをしていくわけですけれども、でも、そのロマン主義はロマン主義で、科学的な真理とおんなじくらい、レトリックのことを忌み嫌うんです。合理的で冷淡な客観的真実の向こう側に、ロマン主義は、人の心の真実っていうものを対置していきます。で、人の心の真実に肉薄する上で、人の心を操る技術であるレトリックっていうのは、また邪魔なんだと。ということで、レトリックは、もうこっちの方で、影の薄い存在になっていく。で、このロマン主義を嚆矢として、文学っていうものが生まれていきます。まあ日本でも、明治になってから文学っていうものが生まれるんですけども。文学というのは、科学的な真理というよりは、感情である。現世的なものというよりは、超越的なもの。社会習慣的なものというよりは、独自にして独創的なもの。そのなかでも特に詩は、抽象概念を忌み嫌い、個別具体的な、まあ具体的には「私」っていう人が体感できるものだけに関心を持つようになっていくと。で、その「私」の個別具体的な経験というのが、シンボルというものを使って、ある種の、みんなの心に響く普遍性と繋がっていくと。そういうやり方を詩は発明したのだと。だから歴史や文化や合理性を迂回しながら、個人的体験を宇宙的、世界的普遍に結びつけている。そのかわり、公共空間での弁論から、私的なサロンでのつぶやきへと、移行していく。だから文学のなかに、こんな小さいものとして詩がやっと生き残ってる感じですね。で、もうなんか、レトリックは立場が無くなってしまうわけですね。

で、この文学のなかの、えっと、詩が一番最初にその、啓蒙主義に対するロマン主義的な抗いをするんですけれども、その後に、韻文で書かれたものではない文学――いわゆる小説ですね――が発明されて、だんだん伸していきます。これはなんか、新聞とかそういうメディアの発明と、並行しています。新聞の連載小説っていうのが、まあ小説の始まりになっていくんですね。で、小説は、思想や制度や社会を扱う分野として確立していくので、詩は、またそれに押されてですね、非常にこう、個人的な、個人の感情の領域に、留まっていくと。ま、大体こんな話なんだそうです。

で、さっき言った、詩の朗読をするとか詩の朗読を聴きに行くときの僕らの構えぶりっていうのは、多分、今詩がこういう位置づけに押し込められていること、あるいは、そこに位置づけなきゃいけないっていう僕らの方の理解とか期待みたいなものと、結びついてるんじゃないだろうか、と。

日本の詩史

ということでこれは西洋の話で、じゃあ日本はどうなってるんだろうと。イーグルトンの議論に引き付けながら、いろんな詩をポツポツと読みながら考えてみました。すごく古いところからいきますけど(笑)、紀貫之ですね。『古今和歌集』っていう、九〇五年ごろに発表されたといわれている歌集の編者のひとりです。紀貫之といえば、『土佐日記』が有名で、「男もすなる日記といふものを、女もしてみむとてするなり……」という感じで古文の授業とかで出てきたと思いますが、『古今和歌集』には序文的なものがふたつあって、漢文で書かれてるやつと……

荏開津:んー。

安田:それから「仮名序」っていって、仮名で書かれてるやつがある。で、貫之はその「仮名序」を書いたとされていて、冒頭なんですが、こんなことが書いてあります。

和歌(やまとうた)は人の心を種(たね)として、万(よろづ)の言(こと)の葉とぞなりにける。世の中にある人、事(こと)・業(わざ)しげきものなれば、心に思ふ事を、見るもの聞くものにつけて、言いだせるなり。花に鳴く鶯(うぐひす)、水に住むかはづの声を聞けば、生きとし生けるもの、いづれか歌をよまざりける。力をも入れずして天地(あまつち)を動かし、目に見えぬ鬼神をもあはれと思はせ、男(をとこ)女の中をもやはらげ、猛(たけ)き武士(ものゝふ)の心をもなぐさむるは、歌なり[4]

こんなことが書いてある。で、これすごくかっこいいんですよ(沼野(2012[5])も参照されたい)。世の中のすべてのものは歌を詠むんだと。花も歌を詠むし、蛙も歌を詠むと。生きとし生けるもの……っていう風に書いてある。これはだから、古代ローマの、あるいはもっと前の、詩の在り方に近い気がします。書いている自分のむこうに客観的な自然が対象としてあるってことではなくって、自分と蛙の声と鶯の声と水の流れる音とか、なんやかんやがもう全部渾然一体となってるわけですね。それが、歌を詠むんだと。あと重要なのは多分、長い間、明治以前の日本って、「詩」っていったら漢詩なんですよね。で、五七五とかああいう和歌とかっていうのは、「歌」なんですよ。

荏開津:うん。

タカツキ:うん。

安田:和歌。ね、ソングなんですよ。だから、声にだして、人前で詠んだりするような、あるいは自分で詠んだりするような、ものだったと。でまあ、こういうのがどんどん、洗練されて、和歌とか短歌とか俳句とか川柳とか、そういったものに、なっていくということですね。これは、さっきの図で言うと、当初のレトリックに近いんじゃないだろうかと。行為遂行的で、口頭的で、対話的。そして、「私」がどう思うとか、「私」の気持ちはどうであるとか、そういうことではなくって、自然と自分と区別がつかないくらい一緒になっていて、言葉を使うことで、世界を動かせる、と。力も入れないで天地を動かすことができると。目に見えない鬼神を感動させることができると。喧嘩してる男の子と女の子との仲も和らげることができると。猛き武士の心も慰めることができると。ま、そういう風なものなんじゃないかと。

で、日本は明治を迎えまして、明治になると、新体詩っていうのが出てきます。その発端になった『新体詩抄』[6]っていうのは、外山正一、矢田部良吉、それから、井上哲次郎という三人の、東大、その当時の東京帝国大学の学者が編んだ翻訳詩集です。殆どがイギリスの詩です。テニスンとかシェイクスピアとか。これが一八八二年に出版されてます。これ、現物は見たことないんですけれども、和綴じの半紙に金属活字で印刷してるらしいです。だから和洋折衷的な。で、このなかで、どういうことが言われているかというと、

夫レ明治ノ歌ハ、明治ノ歌ナルベシ、古歌ナルベカラズ、日本ノ詩ハ日本ノ詩ナルベシ、漢詩ナルベカラズ、是レ新体ノ詩ノ作ル所以ナリ(15葉)

という風に書いてあります。これどういうことかというと、明治になったんだから明治の歌がないとダメだ、と。それは、和歌のような古い歌じゃダメなんだと。で、日本の詩は日本の詩じゃなければいけないので漢詩もだめなんだと。そういうことを言ったんですね。これはたぶん、当時のアジアにおける日本の立ち位置なんかも反映されているのかなと思うんですけど、日本の明治の歌を作ろうという意気込みでつくった、という風に本人たちは宣言をしています。じゃあなにが具体的に変わったかというと、ちょっと長歌に似たようなかたちではありますが、ヨーロッパの詩というのはかなりこう長いので、短歌のような短い形式では作ることができない。短い形式ものはまあ、これからの詩にはならないだろう、っていう風なことを考えたんですね。ただ、そうはいっても、やっぱりその、いきなり全く新しいものは作ることはできないので。和歌って五七で始まりますよね。五七で始まる五七調っていうのは、雅文というか、格調が高いっていう風に思われていたんですが、新体詩抄のなかの訳詩は五七調をひっくり返した七五調で作ってるんですね。この七五調っていうのは江戸の俗謡とか俗曲でよく使われていたらしく、雅文調と差別化しつつ読者に親しみやすい形式、っていうことで採用されたようです(このあたりの議論は青山(2011[7])に詳しい)。訳詩の内容は、例えばこれは、トマス・グレイ(T. Gray 1751[8])っていうイギリスの人が作った「グレー氏墳上感懐の詩」という作品ですけれども、

山々かすみいりあひの 鐘は鳴りつつ野の牛は

徐に歩み帰り行く たがへす内疲れ

ようやく去りて我一人 黄昏時に残りけり

……以下略(7葉)

っていう感じです。この、七五七五っていう、上の段と下の段[編注:横組なのでここでは左の段と右の段]の組がずっと続いていくっていうのは全編にわたって共通しているんですけれども、まあ、こういうものが出たと。ただ、この『新体詩抄』のなかに選ばれた外国詩の内容とかをみても、あるいはそれに影響を受けて編者たちが著した創作詩をみても、なんか、郷愁を誘うようなものであったり、愛国心や信仰心を鼓舞するようなものが多いです。例えば、「鐘は鳴りつつ野の牛は」って書いてあるけど、元の詩は、当然この鐘は教会の鐘ですよね。そもそも原詩のタイトルは「Elegy Written in a Country Churchyard」なので、この出だしの鐘が教会の鐘なのは間違いないです(新体詩抄』の日本近代詩成立における位置づけは、日本比較文学会(1956[9])に詳しい)。教会の鐘がなって、牧草地に牛がいて。愛すべき故郷の風景です。それからですね、引用した部分の一番最後の、三行目の下の段にある、「黄昏時に」、っていうのもこれも原文では「darkness」なんですよ。

荏開津:んーーー。

安田:「暗闇」。キリスト教的な。だからちょっとそういうのを日本向けにアレンジしている(西原(2015[10])が示唆に富む)。日本人が馴染んでる農村の風景みたいなものに、「鐘」っていったらどうしてもお寺の鐘が鳴ってしまうわけですが、教会の鐘が鳴っていて、まあこれは信仰心を表した詩ですよね。そういう風に、日本的な情緒に読み替えつつも、新しく日本っていう国民国家を作らなきゃいけないから、国民にはこういう教養を与えなければいけない、とか。これから明治の日本を作っていく子どもたちには、教育を通して、郷土愛を持ってもらわなきゃいけないとか、詩の音読を通してこういう道徳観を持ってもらわなきゃいかなきゃいけないとか、そういう道具に使われやすかったんですね。

新体詩の詩人たちは、小学唱歌や軍歌にも歌詞を提供するようになっていきます(新体詩と唱歌の関係については、山東(2008[11])に記述がある)。だから、このあたりの詩は、どっちかというと権力のため、国体作りのために使われていた。明治になって近代化が進んだとはいえ、やっぱりちょっと弁論術っぽい側面が残っている、という風に考えられます。で、当然、「こういうのは本当の詩ではない」みたいなことを考える人は明治にもいて、新体詩に対する批判というのも、いっぱい出ていたんですけど、そんななかで、『新体詩抄』が出た七年後の一八八九年に、森鴎外らが訳した『於母影』[12]っていう詩集が出ます。これは新体詩の影響を受けて、やっぱり同じように、ドイツやイギリスの外国詩を日本語に訳して発表したものです。これはですね、もう、五七調とか七五調とか、七と五っていう調にこだわらないで、七八調とか五五調とか、八六調とか十十調とか、色んなかたちを実験しているようなところがあります。で、この『於母影』のなかで――於母影っていうタイトル自体もそうですけど――翻訳する詩を選ぶときに、特に意識されたのは、そのさっきのような国体を作るためのなんかこう、道徳に仕えるようなタイプの詩ではなくって、恋愛とか、なんかこう、頬が赤らむようなテーマです。今回引用するのはドイツのゲーテが書いた、「ミニオンの歌」っていう有名な詩ですけれども。これは誰が訳したかは分からないんです。森鴎外の妹が訳したと言われていますが、作者は「SSS」となっています。これは新声社の頭文字をとったものです。新声社って新しい声の会社ですね。

「レモン」の木は花さきくらき林の中に

こがね色したる柑子(かうじ)は枝もたわわにみのり

青く晴れし空よりしづや家に風吹き

「ミルテ」の木はしづかに「ラウレル」の木は高く

くもにそびえて立てる国をしるやかなたへ

君と共にゆかまし

……以下略(358)

これはもう、いままでの五七調とか、あるいは、『新体詩抄』に出ていた形式とは全く違う句形をしている翻訳詩っていう風に言えると思います。でまあ、率直に言っちゃうと、森鴎外をはじめ、西洋の文学に興味を、その当時持っていた日本人たちは、こうした作品を通して、西洋における文学的テーマとしての「恋愛」を発見したんじゃないかなと思います。で、それが文学の、私的な感情に関わる部分みたいなのと結びついてくるんだっていうことが段々、分かってきたんじゃないかなぁという風に思います。だとすると、ルネッサンス期の西洋のように、このレトリックっていうのが公的空間での弁論っていうものからはのけ者にされて、どちらかというと私的な空間で文体や詩学に焦点が置かれるようになってきて、学者を担い手とする、書斎的な言語活動になっていったっていう話に匹敵するかなぁと。だから、ヨーロッパが古代ローマからルネッサンス、近代っていう、なんだろう、数百年の時間をかけてやってきたことを、日本の明治以降の文学は、多分、数十年という短いスパンで、やってきているということですね。

定型詩から自由詩へ

で、その次に、これも国語の教科書によく載ってますけど、島崎藤村という人がいます。島崎藤村は、一八九七年だから、さっきの『於母影』の八年後に、『若菜集』[13]という詩集を出して、これももしかすると聴いたこと、読んだことあるかもしれませんが、「初恋」という有名な詩を発表しています。

まだあげ初めし前髪の

林檎のもとに見えしとき

前にさしたる花櫛の

花ある君と思ひけり

やさしく白き手をのべて

林檎をわれにあたへしは

薄紅の秋の実に

人こひ初めしはじめなり

……以下略(140)

っていう、これも七五調の詩ですけれども、先ほど紹介した『新体詩抄』に入っていた、「山々かすみいりあひの……」、に比べると、かなり柔らかい。そして、『於母影』の「ミニオンの歌」なかに出てきたような、恋愛的な意匠を扱っています。

その島崎藤村が、詩を書くことをやめてしまうことになった、一番最後の詩集、一九〇一年に刊行された『落梅集』[14]っていうのがありますが、ここでは、こんな詩を書いてます。これも有名な詩だと思うんですが、

小諸なる古城のほとり

雲白く遊子悲しむ

緑なす蘩蔞は萌えず

若草もしくによしなし

しろがねの襖の岡辺

日に溶けて淡雪ながる

……以下略(2)

えっと、『若菜集』のころの藤村と、『落梅集』のころの藤村っていうのは、かなり変遷を辿っていて、これなんか多分、風景っていうのを描こうっていう風になってるんですよね。

柄谷行人の『日本近代文学の起源』(1988[15])という本があるんですけど、これによると日本近代文学というのは、風景をまず発明するんだと。「風景」を発明して、それから、「私」、つまり内面を発明するんだと。で、そのふたつが日本の近代文学を支えている核みたいなものだということなんですね。だから、藤村が「小諸なる古城のほとり」と言ってですね、風景みたいなものを描こうとしているっていうのは、ちょうど、そのちょっと前ぐらいに出てきた正岡子規という俳人が、写生として俳句を描こうということを言い出して、風景を客観的に言葉で写し取ることの重要性を説いてるんですけど、そういう流れにあるんじゃないかと、思うんですね。柄谷はなにを言っているかというと、風景っていうのは、さっきのあの紀貫之みたいに、自分と動物と自然が全部ぐちゃぐちゃになっていて切り離せないような状態ではなくって、近代になると、風景は客観的なものとして、自分とは切り離して描写しなきゃいけない、そういう風な技術が必要になると、そういうことです。その一方で、「私」の私的な感情というのは、また別のものとして表さなきゃいけないと。だから、やっとなんかこういう自然の真理みたいな、客観的な風景みたいなものが、文学のなかに入っていって、それと全く同時にこの「私」の心の真実みたいなもの、真理みたいなものが、生み出されていく、ということですね。で、これが、二〇年ぐらいの間に行われていくと。

で、まあこういう一連の動きを完成させたのが萩原朔太郎ということになるでしょうか。萩原朔太郎が出した、『月に吠える』[16]っていう一九一七年の詩集があるんですけど、この詩集の序文には、こんなことが書いてあります。

私の詩の読者にのぞむ所は、詩の表面に表はれた概念や「ことがら」ではなくして、内部の核心である感情そのものに感触してもらひたいことである。私の心の「かなしみ」「よろこび」「さびしみ」「おそれ」その他言葉や文章では言ひ現はしがたい複雑した特種の感情を、私は自分の詩のリズムによつて表現する。併しリズムは説明ではない。リズムは以心伝心である。そのリズムを無言で感知することの出来る人とのみ、私は手をとつて語り合ふことができる。(2)

「私」ですよね、「私」。「私」っていうのが発見されたと。内面というものが発見されて……

荏開津:うん。

安田:その朔太郎が書いた有名な詩は、この「竹」っていうのがありますけど。

光る地面で竹が生え、

青竹が生え、[発表者注:っていうこのリズムが素晴らしいですよね]

地下には竹の根が生え、

根がしだいにほそらみ、

根の先より繊毛が生え、

かすかにけぶる繊毛が生え、

かすかにふるえ。

……以下略(10)

っていう風な詩が生まれてきます。

ここまででちょっと一段落です。だからこれ、ヨーロッパで文学が誕生して、そのなかで詩が文学の一部として、そして文学の精神を一番、粋に集めたものとして出てくるっていう風なイーグルトンの話がありましたけど、それに近いものが、日本では一九一七年、朔太郎のあたりでなんか出てくると。で、これはその、柄谷がいうような、「私」の獲得、あるいは内面の獲得っていうものと、連続してるんじゃないだろうか。さっき、「小諸なる古城のほとり」とか、「まだあげ初めし前髪の」って歌っていた島崎藤村も、このころには、もうちょっと前ですけども、『破戒』(1905[17])という、ロマン主義とは違う、自然主義的な小説を出しています。あるいは私小説と呼ばれるような――田山花袋の『蒲団』(1907[18])とかですね――そういうのが出てくるのが、これに先立つ十年ぐらいの話ですけど。日本ではこの、すごく短いスパンに、ヨーロッパの文学で起こったようなことが、起こっていくと。さっきから何回か参照している柄谷の引用をしますと、

この新しい時代[つまり近代]は、すべての実在をそれぞれ〈内的経験〉と〈外的世界〉、主観と客観、個人的実在と公共的真理とに二分する強力で革命的な創造的観念を、手中に入れた(43)

と。全てを、その、切り離すんですね。風景と自分。外的世界と内的経験、主観と客観。そして、その続きに書いてあるんですけど、

[国木田]独歩にとって、内面とは言(声)であり、表現とはその声を外化することであった。このとき、実は「表現」という考えがはじめて存在しえたのである(50)

と。この、自分の気持ちを、内面を表現するっていう考えっていうのは、やっぱり、近代の文学と一緒に生まれてきたと、そういうことだと思います。

ここまではだいたいですね、その、イーグルトンが言っている、西洋における詩の役割の変遷と、それに沿って考えた時に、日本の詩っていうのがどういう風に現れてきたのかっていう話でした。これからは、もうちょっと新しい話に行きたいと思います。近代的な「私」っていうのを抱えて、日本の詩人たちはそのあとも詩を作っていくんですけれども、話は戦後の六〇年代、七〇年代ぐらいにちょっと飛びます。

六〇年代から七〇年代ぐらいに、アメリカのビートニクスっていうムーブメントの影響なんかを受けて、日本でもポエトリーリーディングが始まったと言われています。これは、荏開津さんがこのあとの発表でもっと詳しくお話してくださると思うので、ここではあんまり深入りしませんが、戦後の現代詩っていうのは、それでもやっぱり戦前の日本の近代詩が獲得した風景と内面っていうものをどうやって表現するか、その精度が高くなっていく運動として考えられると思います。「私」と「世界」の関係の描き方がどんどん精密に、あるいはある種の実験を伴って行われていく、ということで、その意味では、そんなに内容(コンテント)は変わってないんじゃないかなぁっていう風に僕は思ってるんです。あの、ざっくりとまとめすぎかもしれませんが。その一方で、小川和佑(1963=2015[19])という近現代文学研究者は、こんなことを言っています。

現代詩が朗読性を失って、それに代わる視覚的効果を持ちはじめてすでに久しい。現代詩とは書斎における孤独な黙読による……(14)

現代詩は、朗読性を失っているんだと。そしてむしろ、作者が、印刷物として発表した時の視覚的構成――行分けやページ組み――みたいなものを、厳密に解釈した方が、いいんじゃないかと。ちょっと極端な意見ですけれども、要するに現代詩というのは朗読性を失って、視覚効果を持ちはじめてすでに久しいんだと。現代詩とは書斎における孤独な黙読によるものであるっていう風なことをぽろっと言っています。それから、七〇年代のポエトリーリーディングについて、その当時の『現代詩手帖』とか『ユリイカ』とかの特集記事をまとめて考察している吉田恵理(2015[20])の論文のなかには、書き言葉を「声」に出して読むという行為が、その当時の詩人にとっては、必ずしも自明ではなかったっていう風なことが書いてあります。例えばここで引かれているのは、寺山修司のコメントですけれども、

伊藤比呂美の、書き言葉を「声」に出してよむという「朗読」行為に対する視点がここで重要になってくるのだ。とりわけ、詩の「朗読」に対して「あらかじめ書かれた詩を声によって反復しているだけで、要するに声という別の活字によるプリント・アートのヴァリエーションにすぎない」[下線は原文では傍点]という「ネガティブな印象をもっていた」ことから語り出す寺山の実践報告は、谷川の「朗読」に対する姿勢と近接しつつ、彼らの方向性の違いも浮かび上がらせている。(53)

という風なことが書かれています。これ、だから朗読が、その当時のポエトリーリーディングというのが、その場で即興的に言葉を編んでいくっていうものと、お客さんに読んで欲しい詩を言ってもらって、で、そのリクエストに応えて、自分が書いた詩集をめくりながらそれを読むっていう風な、いくつかのタイプがあったということが見えてきます。

ポストモダンと詩

ここまでは、それでも「私」っていうのがいたんですよ、おそらく。で、僕がこの研究会の今後の回で考えていきたいと思っているのは、その先の話で、「私」というものが、詩や文学の原動力になっているとしたら、最近はその、言葉っていうものが持っている厚みみたいなのも薄くなっていっているし、「私」っていうものも、だんだん融解、融解というか溶け出してしまっているというかですね、高校生がクラスで複数のキャラを演じ分けなきゃいけないとか、あるいは、平野啓一郎[21]みたいに、「分人」っていう、もう個人よりも小さなアイデンティティの単位みたいなこと言ってる人もいますし。そういうなかで、詩っていうものはなにをすることができるのか、と。高橋源一郎(2013[22])の『大人にはわからない日本文学史』という本が出てまして、このなかにこんなことが書いてあります。

近代文学は、そのどの時期においても、世界と戦う「私」を中心においてきました。ことばはそのための武器であることも変わりはありませんでした。しかし、最も新しい小説群に出てくる「私」は、以前よりも、ずっと、弱く、繊細になったような気がします。いや、もっと大切なのは、新しい「私」は、何よりそんな自分の状態に目を凝らし、耳を澄ましているのです。(159)

一番最初に、西洋の詩の位置付けの件で参照したイーグルトンも、実は詩について同じようなことを言っています。現代社会においては、経験っていうものは、もう既に、中身のないパッケージになっているんだと。つまり、どんなに、自分にしかできない唯一無二の経験をしようと思っても、その経験は商品としてそこに現れてくるので、結局のところみんな、旅に出てもインスタで自撮りをして、「行きました、以上」で終わってしまうわけですよね。なんか、

そうしてみんなが買っているものの大部分は、その場所の直接体験などではなく、(Tシャツと同じように)ああそれならもう持っているよ〔シャツなら「もう買ったよ」、名所なら「もう行ったよ」〕という事実にすぎない。つまりわれわれは現在を、未来完了時制で〔未来の時点から、もう済んだことを振り返るというかたちで〕経験するのだ。(39-40)

行ったか行かないかっていうゼロとイチだけが重要になっていて、ゼロとイチの間のグラデーション、その中身っていうのは、問題にされないようになっている。別の言い方をすれば、そのゼロとイチを獲得することだけが目的になっていて、そのプロセスとか、そこに、ねぇ。ガイドブックを見て、ガイドブックと同じ写真を撮ってくるだけの旅行とかするじゃないですか、みんな。わかんないけど(笑)。

かつて経験は、その豊かな独自性・一回性のすべてを挙げて商品形態に抵抗する方法だったのに、今では、単なる新手の商品形態に成り下がってしまった。(39-40)

そんなことを言ってます。で、多分こういう状況があって、詩が、詩の言葉の中身が、空洞化してしまっているだろうと。そうすると、詩が伝えたい、詩が伝えようとしている「私」の感情、あるいは内面みたいなものも、ずいぶん怪しいものになってきているんじゃないかと、いうことですね。

だいたいこんなことが、詩の本を読んでると書いてあるんですね。で、これは僕は、もっともな問題意識だと思うんですが、詩の本があんまり触れてこなかったものがひとつだけあると思っていて、それが「歌」なんですよ。もともと日本の流行歌なんかをみていても、流行歌っていうのは作詞家の先生が、要するにプロの作詞家が、歌詞を書いていたんですけれども、戦後になるとだんだん、フォークとかロックとかが入ってくると、自作自演、シンガーソングライター、自分の歌は自分で書くという風な人が出てきます。そうすると、できた詩に伴奏をつけるっていうことではなくって、演奏に詩をくっつけるっていう風な、順番の倒置が起こるんですね。そうするとどうなるかというと、「サウンド志向」っていう、小川博(1988[23])という関大の先生が言ってるんですけど、ざっくりまとめると、今の新しいポピュラーソングは、サザンオールスターズに代表されるように――ってこれ1988年に書かれた本なので、サザンオールスターズは割と新しいんだと思うんですが――歌詞の意味の伝達よりもリズムとノリを重視したサウンド志向へと変化していった、と指摘しています。意味から音へということです。

ターニングポイントになったのは、あの、おそらくはっぴぃえんどなんですね。はっぴぃえんどの「風をあつめて」[24]っていう曲のなかに、“路面電車”っていう歌詞が出てきますけれども、路面電車っていうのは普通に日本語で発音すると、その、五七五を数えるときの単位で発音すると――ああいうのを「モーラ」って言うんですけど――「ろめんでんしゃ」って六モーラなんですよね。モーラっていうのはシラブルの単位じゃなくて文字の数、あの、ひらがなに直したときの文字数で数えるっていう風にいわれるとこが多いですが、例えば、「ごっこ」って言ったときに、その小さい「っ」を、日本人は数えるんですよ。「ごっこ」の「っ」って本当は無音なんですけど、同じ間隔分を無音で空けるんですね、「ごっこ」って。まあ、「モーラ」という発音自体もそうです。「モーラ」の「ー」って伸ばしているところも、一モーラって数えます。日本の五七五っていうのは、モーラで考えると、五モーラ、七モーラ、五モーラ…っていうかたちになってるんですね。で、はっぴぃえんどの歌詞ではそれを、「ro/men/den/sha」って、四シラブルで歌うようになってるんですよ。多分、一回ローマ字に直してから譜割をしてるんだと思うんですけど、だから、「ろめんでんしゃ」という、六つ音がないと歌えないひとつの単語を、「ro/men/den/sha」って四つで歌えるようにして、しかも、耳で聴いたときにそんなにきつくない。日本語として、意味が通じると。というあたりから始まって、サザンオールスターズぐらいになってくると、あのぉ、一度聴いただけでは意味がとれない歌っていうのが出てくると。桑田佳祐はおそらく、浮かんだメロディーに、文法とか意味とか全く関係なく、なんとなく耳で覚えてる英語のフレーズを勝手につけて、それを日本語に音訳していくとか、そういうことをしてますよね。僕が覚えている例だったら、「スキップビート」[25]っていう曲があって、あれは「すけべ」って言いたい。

タカツキ:へー。

安田:歌詞カード上は「skipped beat, skipped beat…」なのに「すっけべー、すっけべー、すっけべー」って歌うんですけど、そんな言葉遊びをしていると。で、これがもっと進むと、ノリやすい言葉や言い回しが、色んなバンド、色んなミュージシャンによって使いまわされて、いつの間にか画一化して、で、J-POPのボキャブラリーがすごく貧弱になっていくと。というようなことがまず一方であります。

ただ、僕らが関心を向けているポエトリーリーディングとか、スポークンワーズとかっていうのは、この、はっぴぃえんど以降の、あの、なんていうのかな、旋律に詩をのっける上で、日本の作曲家や作詞家が試行錯誤してきた成果の上にある程度乗っかっているじゃないかと思うわけですね。とくに、八〇年代の終わりから九〇年代以降に出てきた日本語ラップというのは、あの、『新体詩抄』がイギリスやフランスの詩を日本語に訳そうとして、でそのときに、ただ、言葉を訳すんじゃなくって、その、韻文として成立するものを考えようっていう風な動きでやってきたし、『於母影』も、同じようなかたちで、向こうのものを日本語にするんだっていう風なことを、やってきたとして考えると、日本語ラップもやっぱり同じように、はっぴぃえんどあたりからはじまる、モーラからシラブルへ、っていう音の分け方、読まれた詩の声の音の分け方みたいなものっていうのを、まあ、欧米から導入されるべき新基軸として、脚韻を使ったり、フローを綺麗にするとか、モーラではなくシラブル的な発音を取り入れるとか、そういうふうななことをやっているんだな、ということにふと気がつく。そして同時に、どうも、なんかこう、なくなってしまいそうになっていた「オレ」みたいなものが……

荏開津:んー。

安田:浮上してきているんじゃないかと。それからもうひとつは、フリースタイルとかサイファーとか特にそうですけど、まあ、とにかくパフォーマティブですよね。体を使って、相手とやりとりをすると。で、そうすると最初のころに出ていた、弁論術としてのレトリックがそもそももっていた、遂行性とか口頭性とか、対話性みたいなものも、もしかすると再浮上しているのかもしれないと。で、フリースタイルとかサイファーみたいなのは、ほんとにリアルタイムでその言葉をつくってやりとりをするので、非常に即興的でリアルであると、可能性があると。そしてその日本語ラップと付かず離れずの位置に、ポエトリーリーディングとかスポークンワーズっていうのがあるけれども、ここで、「いま、それはなにを意味するのか」という問題を投げて、荏開津さんに渡そうと(笑)。

荏開津:ああー! そうですか! ははは、はは、はは。

タカツキ:すごい投げ方ですね(笑)。

安田:という感じで、このあたりの疑問について、あわよくばこの研究会が四回終わったあたりで、なんかちょっと見えてきたらいいかなぁっていう、ところなんですね。で、イーグルトンは、さっきの、詩が政治的介入ができなくなってしまって、昔の対話性とか、口頭性、パフォーマティビティみたいなものがどんどんなくなって、プライベートな領域に押し込まれて、私の感情みたいなことしか語れなくなってしまっている、っていうところで、ひとつのヒントとしてこんなことを言ってます。

「『私』が死んでしまった」って騒いでいるのは、結局その、近代の勝ち組――近代の進行とともに一番その利益をあげてきたブルジョワたち――でしかない、と。「私」が死んでしまった、経験の空洞化は人間の死を意味する、というような批判が可能なのは、そのブルジョアたちが「経験を統合する主体」っていうものを勝手に理想化し、近代人の規範と考えていたからに過ぎないのだと。そのブルジョア達が考えている主体が消えただけなんだと。そして詩はそのような近代的主体を表現しなきゃいけないっていう強迫観念に今まで駆られていたんじゃないかと。

で、新しく出てきたテクノロジーは、さっき出てきたインスタとかですね。経験を浅はかなものにする一方で、それに近づきやすくもしてるんじゃないかと。だから詩を書かなきゃいけないんだと。詩を読まなきゃいけない。詩は言葉の意味を取り返す有効な武器であり続けている。詩は意味作用の全行程がシニフィエであるような言葉――他の言葉に言い替えようのない言葉――で編まれている。そして詩は、近代の合理主義と非合理主義のせめぎ合いの橋渡しを今までずっとしてきたんだから、そりゃ続けなきゃいけないだろう、という風なことを言ってる。

ちょっと抽象的な話が多かったのであれですけれども、とりあえずこう、一段大きな話をして、土台作りをしてみようかなと思いました。ありがとうございます。

つづき

(1)イントロダクション

(4)淘汰される側のラップ論、またはヒップホップの年の取り方

(5)質疑応答

[1] フランシス・フォード・コッポラ監督(1983)『アウトサイダー』東宝東映

[2] Frost, R. (1923) “Nothing Gold Can Stay” in S. E. Hinton (2007) The Outsiers. New York: Penguin Modern Classics.

[3] T・イーグルトン著川本皓嗣訳(2007=2011)『詩をどう読むか』岩波書店。ここでは特に11〜36ページを参照した。

[4] 佐伯梅友校注(1981)『古今和歌集』岩波文庫

[5] 沼野充義(2012)「第四章:詩を読む、詩を聴く」『世界は文学でできている〜対話で学ぶ〈世界文学〉連続講義』光文社。

[6] 外山正一・矢田部良吉・井上哲次郎編著(1882)『新体詩抄』丸山善七(国会図書館デジタルアーカイブ)

[7] このあたりの議論は、青山英正(2011)「近世韻文としての新体詩〜『新体詩抄』と『新体詩歌』をめぐって」『日本文学』60巻10号に詳しい。

[8] 原詩はThomas Gray (1751) “Elegy Written in a Country Churchyard” である。

[9] 『日本比較文学会(1956)『近代詩の成立と展開〜海外詩の影響を中心に』矢島書房

[10] 西原大輔編(2015)『日本名詩選1(明治・大正編)』笠間書院

[11]山東功(2008)『唱歌と国語〜明治近代化の装置』講談社

[12] 森鴎外ほか(1996)『於母影/冬の王〜森鴎外全集12』ちくま文庫

[13] 島崎藤村(1897)『若菜集』春陽堂(国会図書館デジタルアーカイブ)

[14] 島崎藤村(1901)『落梅集』春陽堂(国会図書館デジタルアーカイブ)

[15] 柄谷行人(1988)『近代日本文学の起源』講談社文芸文庫

[16][16] 萩原朔太郎(1917)『月に吠える』感情詩社・白日社出版部(国会図書館デジタルアーカイブ)

[17] 島崎藤村(1905=2005)『破戒』新潮文庫

[18] 田山花袋(1907=2002)『蒲団・一兵卒』岩波文庫

[19] 小川和佑(2015)「三好達治」『詩の読み方〜小川和佑近現代詩史』笠間書院(初出は(1963)『日本象徴詩論序説』光風館

[20] 吉田恵理(2015)「〈のっぺらぼう〉の『こども』―谷川俊太郎《ことばあそびうた》、ポエトリーリーディング、《わらべうた》」『文学批評』第一二巻

[21] 平野啓一郎(2012)『私とは何か――「個人」から「分人」へ』講談社現代新書

[22] 高橋源一郎(2013)『大人にはわからない日本文学史』岩波現代文庫

[23] 小川博(1988)『音楽する社会』勁草書房。特に第二章「サウンド志向」。

[24] はっぴいえんど(1971)「風をあつめて」『風街ろまん』URC

[25] KUWATA BAND(1986)「スキップ・ビート(SKIPPED BEAT)」タイシタレーベル